Иван Паскевич. Наследник «суворовского лавра», практически неизвестный в современной России

Дж. Доу. Портрет И. Ф. Паскевича, 1820-е гг. Эрмитаж

Человеческая память – избирательна и капризна. В каждой сфере деятельности – будь-то литература, наука, военное дело или спорт, подавляющее большинство людей помнят и могут без запинки назвать лишь несколько фамилий.

При этом прослеживается четкая иерархия: есть кто-то «главный», как Шекспир в английской литературе или Эйнштейн среди физиков. Затем называются фамилии деятелей второго ряда. Наконец, следует упоминание лиц, о которых большинство вспомнивших не может сказать по существу и пары предложений. И, надо сказать, что далеко не всегда «лидеры мнений», действительно превосходят своих менее известных коллег.Огромную роль традиционно играет то, что англичане и американцы называют «пиаром». Яркий пример – Стивен Хокинг, о котором знают, наверное, все, но практически никто не может ничего сказать о его вкладе в науку. Вклад этот, кстати, весьма скромный и незначительный, да и тот весьма сомнительный. Неврологи в Хокинга совершенно не верят, уверяя, что заболевание, которым он страдал, полностью исключает целенаправленную интеллектуальную деятельность. А в шарлатанские гаджеты Хокинга – волшебные очки и магический синтезатор речи, который «переводит подергивания щек, век и движения глазных яблок в членораздельную речь», не верят инженеры, требующие предоставить для проверки действующие модели устройств или хотя бы их чертежи. Однако мелодраматический проект «гениальный физик в инвалидной коляске» имел неожиданный успех у обывателей.

Нет справедливости и в посмертной оценке деятельности различных военных деятелей и полководцев. Многие весьма достойные люди практически забыты, их имена известны лишь специалистам, либо людям, интересующимся какой-то эпохой – Наполеоновских войн, крестовых походов, Гуситских войн и так далее. Об одном из таких полузабытых героев мы сегодня и поговорим.

Происхождение и семья

Иван Федорович Паскевич – яркий пример человека, который сделал себя сам. Один из его предков, Федор Цаленко, был простым казаком. Позже ему стали приписывать шляхетское достоинство, что совершенно не соответствует действительности. Сын Федора Цаленко получил прозвище Пасько, от которого произошла фамилия его потомков – Паскевичи. Дед нашего героя стал войсковым, а затем бунчуковым товарищем.Затем последовал указ Екатерины II, согласно которому представители «казачьей старшины» приравнивались к русским дворянам. И на момент рождения будущего фельдмаршала (19 мая 1782 года) его отец, коллежский советник Федор Паскевич, был полтавским помещиком и председателем Верховного земского суда. Тем не менее ни знатным, ни особенно богатым род Паскевичей назвать, конечно, нельзя.

Это не помешало Ивану Федоровичу стать единственным в истории кавалером I степени орденов Святого Георгия и Святого Владимира, а также одним из четырёх полных кавалеров ордена Святого Георгия. Он же оказался обладателем самого большого в истории Российской империи единовременного денежного пожалования – миллион рублей ассигнациями. Которое к тому же было получено за реальные заслуги, а не за «постельные подвиги» в будуаре Екатерины II. Кроме того, Иван Паскевич имел право на воинские почести, равные императорским. Современники вполне серьезно сравнивали его с Суворовым. А. С. Пушкин посвятил ему такие строки стихотворения «Бородинская годовщина»:

«Могучий мститель злых обид,

Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Венок сплела тройная брань».

Это стихотворение было написано 26 августа 1831 года – в день годовщины Бородинской битвы, по поводу очередного (после Суворова) взятия предместья Варшавы – Праги.Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Венок сплела тройная брань».

Молодость

В 1793 году родителям удалось устроить 11-летнего Ивана и его 8-летнего брата Степана в Петербургский пажеский корпус. В 1802 году данное учебное заведение станет престижным военным училищем, но тогда оно готовило своих воспитанников к придворной службе. Степан Паскевич, брат героя статьи, также служил в армии, участвовал в Аустерлицком сражении, но особых высот не достиг, получив уже после отставки звание полковника. Однако он добился больших успехов на гражданском поприще: был губернатором во Владимирской, Курской и Тамбовской губерниях, имел чин действительного статского советника. Кроме того, многие литературоведы считают, что именно Степан Паскевич стал прототипом полковника Скалозуба из пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума». Помните строки:«В тринадцатом году мы отличались с братом...

За третье августа, засели мы в траншею:

Ему дан с бантом, мне на шею».

Прототипов имели практически все герои этой пьесы, и современники Грибоедова получали особое удовольствие, угадывая их (что весьма способствовало широкой популярности произведения).За третье августа, засели мы в траншею:

Ему дан с бантом, мне на шею».

Степан Паскевич действительно служил в Орловском полку 26-й дивизии своего брата. Сражался с ним под Салтановкой, у Смоленска и Бородино. В 1813 году участвовал в осаде Магдебурга (который, кстати, был сдан уже после отречения Бонапарта – в мае 1814 года). Что касается 3 августа, возможно, это намек на битву при Кацбахе, в которой 4 (26) августа 1813 года Силезская армия союзников разгромила корпус маршала Макдональда. «Четвертое августа» не укладывается в стихотворный размер.

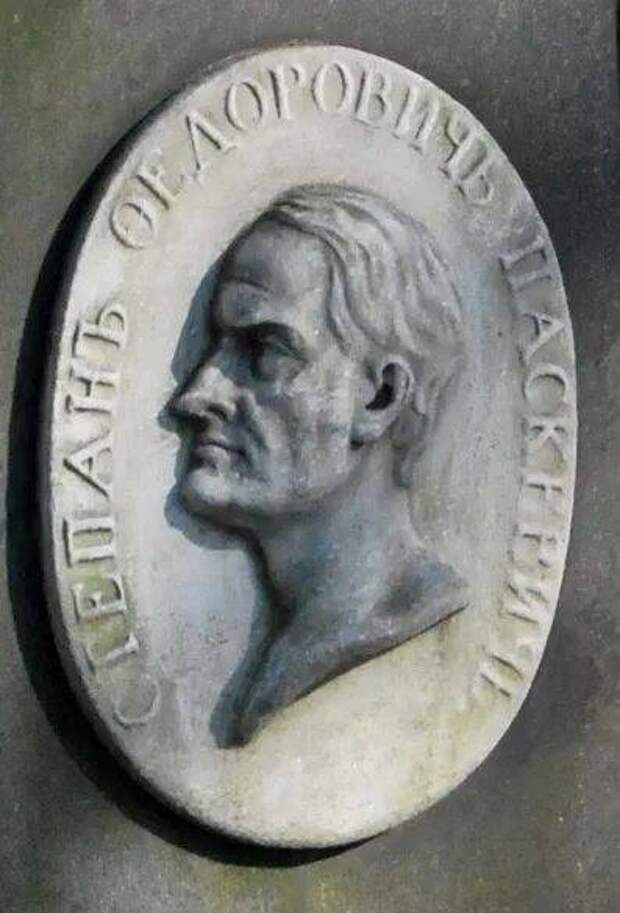

С. Ф. Паскевич

А Иван Паскевич начинал службу пажом Павла I, который вскоре произвел его в поручики гвардейского Преображенского полка и назначил своим флигель-адъютантом. Однако после дворцового переворота, закончившегося убийством Павла, Иван Паскевич эту должность потерял.Начало военной службы

Первой войной героя нашей статьи стала Русско-турецкая 1806–1812 гг. Он оказался в составе Молдавской армии И. И. Михельсона, который в настоящее время известен в основном победами над Пугачевым в 1774 году. За участие в бою у деревни Турбат (5 марта 1807 года) Иван Паскевич получил первый орден – Святого Владимира 4-й степени. За храбрость при осаде Измаила в том же году был награжден золотой саблей (напомним, что первый – суворовский, штурм этой крепости был в 1790 году, русские оставили Измаил в начале 1792 года). Сохранился такой отзыв Михельсона о молодом Паскевиче:«Во всех делах он явил себя неустрашимым и войну понимающим офицером, каковых поболее желать надлежит».

После смерти Михельсона, армию возглавил А. А. Прозоровский, который начинал свой боевой путь капитаном во время битвы при Гросс-Егерсдорфе, принимал участие в сражениях при Цорндорфе, Пальциге, Кугенсдорфе, а также в знаменитом рейде на Берлин 1760 года.После заключения перемирия Паскевич, несмотря на молодость, дважды выполнял дипломатические поручения в Константинополе. После успешного завершения переговоров от Прозоровского он получил звание капитана, а от султана Мустафы IV – орден Полумесяца. В это время ему было 26 лет.

Неизвестный художник. Портрет И. Ф. Паскевича, 1808 г.

В апреле 1810 года в армию прибыл новый командующий – Николай Каменский (Младший). Это был сын М. Ф. Каменского, который долгое время считался соперником Суворова, и которого Г. Державин в своей оде назвал «последним (остатним) мечом Екатерины». Свою репутацию он погубил странным бегством от армии в декабре 1806 года. Легенда связывает внезапное помрачение рассудка русского командующего с ночным визитом... пьяного Дениса Давыдова, который потребовал от разбуженного им старика незамедлительно отправить его в бой с безбожным Бонапартом. А Николай Каменский стал любимым учеником Суворова, о нем было рассказано в статье «Чертов генерал». Паскевич был назначен командиром Смоленского мушкетерского полка, который входил в корпус старшего брата командующего – Сергея Каменского.22 мая 1810 года Иван Паскевич участвовал в победном для русских сражении при Базарджике. Затем удачно действовал во время контратаки турок при осаде Варны. Наконец, 26 августа отличился в Батинском сражении, получив первое генеральское звание и орден Святого Георгия III степени.

В декабре 1810 года он был отправлен в Киев для формирования нового Орловского полка, в который вошли далеко не самые лучшие солдаты и офицеры российской армии. От многих из них прежние командиры с удовольствием «избавились» под благовидным предлогом. Однако под руководством молодого генерала этот полк превратился во вполне дисциплинированную и боеспособную часть. Вернуться с полком на фронт Паскевичу было не суждено – заболел какой-то «горячкой». От болезни оправился в конце 1811 года, а в январе 1812 получил под командование 26-ю пехотную дивизию. Помимо сформированного им самим Орловского полка, в нее вошли также ещё три пехотных (Полтавский, Ладожский, Нижегородский) и два егерских (5-й и 42-й). С этой дивизией он и принял участие в войне 1812 года.

Неизвестный художник. Портрет генерал-майора И. Ф. Паскевича, 1810-е. Эрмитаж

В Орловский полк тогда был переведен младший брат нашего героя – Степан. В нем он служил до отставки в 1813 году.1812 год и заграничный поход русской армии

В июне 1812 года дивизия Паскевича входила в состав Второй армии Петра Багратиона. Она участвовала в бою при Салтановке, где русскими руководил генерал-лейтенант Н. Раевский, а французами – маршал Даву. Силы сторон были примерно равными. Выполняя приказ Багратиона, Раевский попытался атаковать французские части, чтобы дать возможность другим соединениям Второй армии переправиться через Днепр. К тому же, в случае успеха, у Раевского был шанс выйти на одну из удобных для него дорог – к Витебску или к Орше.Дивизия Паскевича должна была обойти французов слева, но натолкнулась на большие силы неприятеля. Раевский атаковал противника с фронта, был ранен, но остался в строю. Победителями традиционно объявили себя обе стороны. Французы указывали, что они сдержали натиск русских, а Раевский полагал, что выполнил боевую задачу, позволив Второй армии Багратиона переправиться через Днепр и отступить к Смоленску. Здесь, по утверждению некоторых авторов, именно Паскевич внёс предложение дать французам бой в городе, а не на подступах к нему.

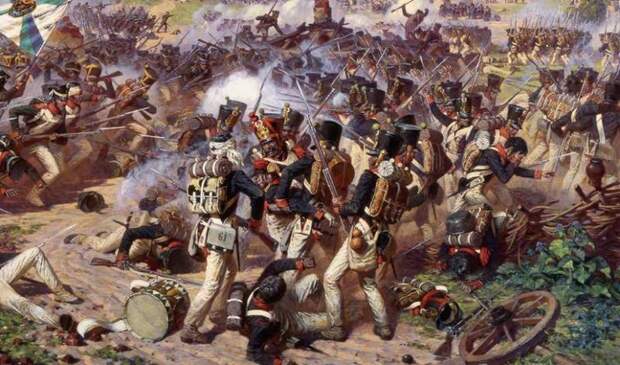

А. Аверьянов. Оборона Смоленска 17 августа 1812 г.

В ходе Бородинского сражения 26-я дивизия Паскевича (около 6 тысяч человек) заняла позиции на Курганной высоте. Здесь был возведен люнет с батареей из 18 орудий, принадлежавших подчинённой Паскевичу артиллерийской бригаде подполковника Густава Максимовича Шульмана 2-го. Участникам Бородинского сражения эта батарея была известна, как Шульмановская, но в историю она вошла как... батарея Раевского!Дело в том, что и 26-я дивизия Паскевича, и расположившаяся левее 12-я пехотная дивизия генерал-майора Васильчикова входили в 7-й пехотный корпус Н. Раевского.

Главный удар своей армии Наполеон в начале сражения направил на Семеновские флеши. Защищавший их Багратион забрал из корпуса Раевского (в том числе из дивизии Паскевича) по батальону из каждого полка. После ранения Багратиона и падения флешей, 4-й корпус Эжена Богарне атаковал Курганную высоту.

Бой за Курганную высоту, в котором французы потеряли 5 генералов, а с российской стороны погибли начальник армейской артиллерии А. Кутайсов и попавший в плен генерал П. Лихачев, многократно описан во многих источниках. Почти все защитники батареи погибли, а саму батарею французы назвали могилой своей кавалерии. Взятого в плен генерала Бонами русские поначалу приняли за Мюрата. Интересна реакция на это сообщение Кутузова:

«Какой Мюрат? Мюраты в плен не сдаются».

Правда, он тут же распорядился:«Передать по фронту, что в плен взят маршал Мюрат!»

Но вернёмся к дивизии Паскевича. Отражая непрерывные атаки многократно превосходивших сил противника, она понесла большие потери, но единственная удержала свои позицию. Сам Паскевич, по свидетельству Барклая де Толли, участвовал в нескольких штыковых схватках, во время которых под ним были убиты две лошади. В результате 26-ю дивизию пришлось потом фактически формировать заново. В дальнейшем она принимала участие в боях у Малоярославца, под Вязьмой, при Ельне. Во время сражения под Красным Паскевич снова возглавил штыковую атаку, направленную против арьергардных частей маршала Нея. Начальник Паскевича Н. Раевский немного позже, в 1813 году, скажет о нем:«С такими генералами в бою достигается невозможное, а в походах спокойно бывает».

И. Фридриц. Портрет И. Ф. Паскевича

В Вильно Паскевич был представлен императору Александру I. Там же он временно возглавил корпус заболевшего генерала Раевского. С ним он перешёл границу и вступил в земли Варшавского герцогства. За отличие в битве у Лейпцига Паскевич получил звание генерал-лейтенанта, а после вступления в Париж – был награждён орденом Святого Александра Невского. Именно здесь Александр I представил его своему брату Николаю Павловичу, будущему императору, назвав «одним из лучших генералов армии». В это время он был командиром 2-й Гренадерской дивизии.Период между войнами

Известие о возвращении Наполеона во Францию застало Паскевича в Риге. Оттуда его дивизия двинулась на запад и к 4 июня 1815 года (день сражения у Ватерлоо) находилась близ Франкфурта-на-Майне. При возвращении домой в городке Бад-Кройцнах произошла драка солдат Московского полка и местных жителей, за что Паскевич получил единственный выговор за все время службы.В России дивизия Паскевича была размещена в Смоленске. Здесь Паскевич, наконец, смог жениться. Его супругой стала Елизавета Алексеевна Грибоедова – двоюродная сестра поэта и дипломата, а также – В. Ф. Одоевского. Паскевичу в это время было уже 35 лет, его жене – 22 года.

Паскевич на гравюре неизвестного художника, 1817 г.

Н. Шильдер. Портрет Елены Алексеевны Паскевич

По воспоминаниям современников, супруга оказывала на него большое влияние, а во время пребывания в Варшаве ее обвиняли в разглашении важных сведений, которые она простодушно сообщала своей подруге – графине Ржевуской.Между тем по приказу Александра I Паскевич вскоре после свадьбы вынужден был сопровождать младшего брата императора Михаила в его путешествиях – вначале по России, а затем по Европе. Любопытно, что, помимо прочих важных персон, встречались они и с папой римским Пием VII. Это путешествие завершилось в июне1819 года.

По возвращении в Смоленск Ивану Паскевичу было поручено разбирательство дела липецких крестьян, которые взбунтовались из-за налоговых злоупотреблений местных чиновников. В данном случае генерал встал на сторону крестьян. Затем он на протяжении недолгого времени был членом трибунала по делу декабристов и, как говорят, способствовал прекращению следственных мероприятий в отношении А. С. Грибоедова. Но вскоре Иван Паскевич был направлен на Кавказ, где началась война с Персией, во многом спровоцированная действиями англичан. Здесь Иван Паскевич возглавил Отдельный Кавказский корпус.

О войне с Персией и Турцией, а также о польском восстании 1830–1831 гг., венгерской революции 1848 года и последних годах жизни Ивана Паскевича мы поговорим в следующей статье. Автор: Рыжов В. А. https://topwar.ru/195148-ivan-paskevich-naslednik-suvorovskogo-lavra-prakticheski-neizvestnyj-v-sovremennoj-rossii.html

Иван Паскевич. Пик карьеры полководца

И. Логинов. Портрет И. Ф. Паскевича

Иван Паскевич на Русско-персидской войне 1826–1828 гг.

Русско-персидская война началась в июле 1826 года, когда без объявления войны персы перешли границу империи. Заняв Ленкорань и Карабах, они двинулись к Тифлису. В сентябре Отдельный Кавказский корпус Паскевича, уступая по численности персам более чем в три раза, разгромил их войска в битве при Елизаветполе (сейчас – Гянджа, Азербайджан).

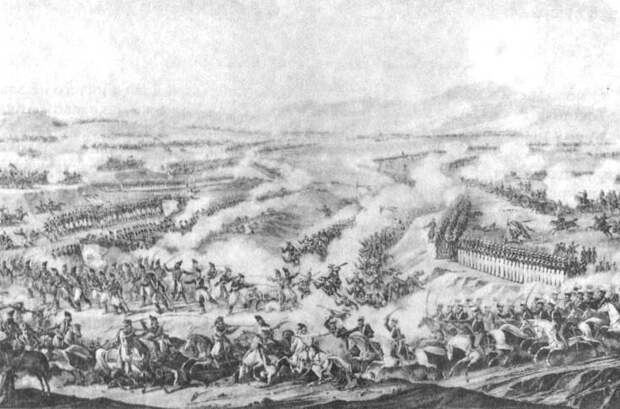

Поражение персиян при Елисаветполе. Литография Г. Беггрова по оригиналу В. Машкова

К концу октября персидская армия уже была отброшена за реку Аракс. Но при этом у Паскевича совершенно не сложились отношения с российским наместником на Кавказе – Алексеем Ермоловым. Генералы и офицеры российской армии разделились в своих симпатиях. Денис Давыдов, например, встал на сторону Ермолова, который был его двоюродным братом. Давыдов писал:«Отличаясь лишь посредственным умом, Паскевич, подобно всем землякам своим малороссиянам, обладает необыкновенною хитростью и потому может быть по всей справедливости назван заднепровским итальянцем».

Он же рассказывает такой «анекдот»:«Однажды льстецы, говоря с отцом Паскевича, восклицали: «Князь Варшавский гений». Умный старик возразил по-малороссийски: «Що гений, то негений, а що везе, то везе».

Таким образом, Давыдов при каждом удобном случае прозрачно намекает, что всеми своими успехами этот генерал обязан лишь необычайной удаче. Если верить его воспоминаниям, не любил Паскевича и А. С. Грибоедов, который якобы так отзывался о муже своей двоюродной сестры:«Несносный дурак, одаренный лишь хитростью, свойственной хохлам».

Однако данное свидетельство вызывает большие сомнения, поскольку Паскевич, будучи членом трибунала по делу декабристов, способствовал прекращению следствия в отношении своего родственника. Трудно предполагать, что Грибоедов был настолько неблагодарным. В дальнейшем Паскевич тесно сотрудничал с Грибоедовым во время переговоров с персами, и нет никаких данных о трениях между ними.Уполномоченный Николая I Иван Дибич (российский полководец прусского происхождения) также был настроен против Паскевича, утверждая, что он не может заменить Ермолова, поскольку не знает местных обычаев и обстановки.

Паскевич же заверял, что нашел состояние вверенных Ермолову войск совершенно неудовлетворительным, а все дела – крайне запущенными. Сообщал он и об огромных масштабах воровства интендантов, которые оставались безнаказанными, делясь своими «доходами» с командирами полков и дивизий.

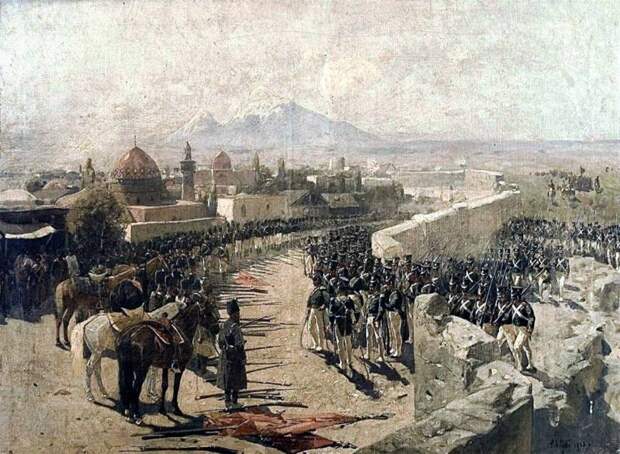

Николай I принял сторону Паскевича, который в марте 1827 года сменил Ермолова на посту главнокомандующего российской армией и Каспийской флотилией, наместника в Грузии, Кавказской области и Астраханской губернии. После этого он активизировал боевые действия против персов, в октябре взял Эривань, а затем двинул свои войска в сторону Тегерана.

Ф. Рубо. Взятие русскими войсками Эриванской крепости

За три месяца им были завоёваны Эриванское и Нахичеванское ханства. Персы поспешили вступить в мирные переговоры, закончившиеся заключением Туркманчайского мирного договора (10 февраля 1828 года), который, по словам Ф. Энгельса, «превратил Персию в вассала России».К. Осокин с оригинала Машкова. «Генерал от инфантерии И. Ф. Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае»

В состав России тогда вошли Эриванское и Нахичеванское ханства, Персия согласилась на выплату контрибуции в размере 20 миллионов рублей серебром.К. Беггров. Сдача контрибуционной суммы в Тебризе по итогам Туркманчайского мира

Персидские армяне получили право переселения на территорию Российской империи без уплаты пошлины на вывозимое имущество. В переговорах активное участие принимал А. С. Грибоедов, он же потом стал российским посланником в Тегеране, где и погиб 30 января (11 февраля) 1829 года.Иван Паскевич получил титул графа Эриванского и денежную награду в миллион рублей (правда, не серебром, а ассигнациями). Кстати, именем Паскевича был назван холм в Ереване, на котором потом установили бюст полководца.

Бюст Паскевича, Ереван

Иван Паскевич на Русско-турецкой войне 1828–1829 гг.

Уже 14 (26) апреля 1828 года началась очередная война с Турцией. Непосредственной ее причиной стал запрет на проход русских судов через пролив Босфор. Главным театром военных действий стали Балканы, где во главе 95-тысячной Дунайской армии поначалу был поставлен П. Х. Витгенштейн. Этот генерал-фельдмаршал, который в 1812 году командовал отдельным корпусом, прикрывавшим столицу, и даже получил прозвище «Спаситель Петербурга», действовал не слишком удачно. В 1829 году его заменил другой «российский немец» (точнее, пруссак – Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибич-унд-Нартен), ставший в России Иваном Ивановичем Дибичем.

Именно во время этой войны, 14 мая 1829 года российский18-пушечный бриг «Меркурий» был настигнут турецкими линейными кораблями «Селимие» и «Реал-беем», имевшими десятикратное превосходство в количестве пушек, вступил с ними в бой и благополучно из него вышел.

Севастополь, Матросский бульвар. Памятный знак, посвященный подвигу брига «Меркурий»

Кавказская армия Паскевича (около 25 тысяч человек) должна была начать вспомогательную боевую кампанию с целью отвлечь часть сил Османской империи. В сотрудничестве с командовавшим русским Черноморским флотом адмиралом Грэйгом, Паскевич захватил Анапу. Затем его армия заняла Карс, Баязет и некоторые другие крепости. В следующем году был взят Эрзерум – столица провинции Анатолии.

Я. Суходольский. Паскевич принимает капитуляцию крепости Эрзурум

Во время путешествия на Кавказ российскую армию посетил тогда Александр Пушкин. Сам он писал об этом:

«Желание видеть войну и сторону малоизвестную побудило меня просить у его сиятельства графа Паскевича-Эриванского позволение приехать в армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума».

Иллюстрация А. C. Пушкина к путевым заметкам «Путешествие в Арзрум»

Кстати, узнав о смерти поэта, Паскевич сказал:«Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда талант его созревал; но человек он был дурной».

По Адрианопольскому договору 1829 года к России удалось присоединить дельту Дуная, Сухум, Поти, Анапу и Суджук-кале, где сейчас находится Новороссийск. А Паскевич тогда стал генерал-фельдмаршалом и кавалером ордена Святого Георгия первой степени. Учитывая, что до этого он уже получил орден Андрея Первозванного и орден Святого Владимира первой степени, теперь в возрасте 47 лет он стал полным кавалером всех высших орденов Российской империи.По окончании этой войны Паскевич занимался обустройством дел в Грузии (по его инициативе в Тифлисе, например, был учрежден Институт благородных девиц, основана публичная библиотека, стала выходить газета «Тифлисские ведомости») и умиротворением горских племен белоканских лезгин, шапсугов и абадзехов.

Новое восстание в Польше

Согласно решениям Венского конгресса, на части польских земель, отошедших к России, было создано Царство Польское, которое имело собственную конституцию, армию и входило в Российскую империю на основании личной унии. С августа 1827 года наместником императора в Варшаве был Великий князь Константин Павлович (отказавшийся от российского престола в пользу своего брата – Николая). На этом посту он заменил польского генерала Йозефа Зайончека, который ранее на протяжении долгого времени служил Бонапарту и, потеряв ногу, попал в русский плен у Березины. Между тем в Польше все ещё почему-то надеялись, что к их «царству» присоединят литовские, белорусские и украинские губернии. Александр I, при всей его малопонятной снисходительности к полякам, в этом вопросе удовлетворять их пожелания не торопился.Новый император Николай I, который короновался в Варшаве в 1829 году, ясно дал понять, что планов присоединения этих территорий к Царству Польскому у него нет. Восстание началось вечером 29 ноября 1830 года с нападения на Бельведерский замок, где находился Константин Павлович. Великий князь и наместник бежал вначале из Варшавы, а потом – и из польских земель, до самой границы этого марионеточного царства.

Однако часть армии не поддержала мятежников. Зато к ним присоединились студенты, ремесленники и городские маргиналы, что польских аристократов отнюдь не обрадовало.

А потом ещё начали бунтовать и польские крестьяне – не столько против русских, сколько против собственных панов. «Диктатор восстания» генерал Хлопицкий даже начал арестовывать излишне активных и буйных мятежников. При этом он отправлял Николаю I письма с одновременным выражением верноподданнических чувств и... требованием передачи Польше Литвы, Украины и Белоруссии. После отказа, сейм одобрил акт о низложении Николая I с престола Польского царства. Первые бои начались в феврале 1831 года. С русской стороны войсками первоначально командовал И. Дибич.

В это время в Черниговской и Полтавской губерниях из добровольцев были сформированы 8 полков малороссийских казаков, которые страстно хотели поквитаться с поляками за старые обиды. Однако в бой им вступить не удалось, так как новый командующий, которым стал Иван Паскевич, быстро разгромил мятежников. Прибыв к войскам 31 июня 1831 года, уже 26 августа он взял штурмом Варшаву, а затем вытеснил остатки армии восставших в Пруссию. Во время штурма Варшавы он, кстати, был ранен в плечо.

Как мы помним, Варшава пала в день годовщины Бородинского сражения. С известием о победе к Николаю I был отправлен внук великого Суворова – так же Александр. Именно тогда Пушкин написал стихотворение «Бородинская годовщина», которое было процитировано в начале первой статьи («Иван Паскевич. Наследник «суворовского лавра», практически неизвестный в современной России»).

Паскевич получил титул светлейшего князя Варшавского и назначение на пост наместника Царства Польского.

Ф. Крюгер. Портрет И. Паскевича, 1834 г.

Иван Паскевич в Венгрии

Революция в Венгрии началась 15 марта 1848 года, однако военные действия стартовали лишь 28 сентября. Поначалу казалось, что австрийцам удастся справиться с восставшими. В конце 1848 – начале 1849 года венгры потерпели ряд поражений, но восстание в Трансильвании резко ухудшило положение имперских войск. Оценивая ситуацию в соседнем государстве, Николай I писал Паскевичу:«Там все идет к разрушению, и не вижу я ни силы, ни головы, ни способов распадающееся разнородное царство скрепить, соединить и спаять».

Особенно беспокоило Николая I участие в этом восстании поляков-эмигрантов. Среди них был, например, Юзеф Бем – ветеран польских легионов Бонапарта, который во время Польского восстания 1830 года командовал артиллерией мятежников. Теперь этот неугомонный поляк стал командующим венгерскими войсками в Трансильвании. Будучи разбит под Сегешваром, Германштадтом и Темешваром, бежал в Турцию, где принял ислам и под именем Мурад-паша служил в Османской армии. Николай I опасался, что волнения перейдут на территорию входившего в состав Российской империи Царства Польского.Уступая просьбам австрийского правительства, Николай I принял решение о начале военной операции против восставших венгров. Командующим русскими войсками в июне 1849 года был назначен Иван Паскевич. Его армия, двигаясь на Будапешт из Польши через Галицию и Карпаты, вышла в тыл главным силам венгерской армии. Корпус генерала Лидерса в это время вошёл в Трансильванию.

Генеральное сражение состоялось 21 июля 1849 года у Дебрецена и закончилось полным разгромом венгерских войск. Отчаявшиеся венгры предлагали трон своей страны любому из российских Великих князей, но и это чрезвычайно выгодное предложение было отвергнуто. В русском плену оказались тогда 13 венгерских генералов. Их передали австрийским властям, все они были расстреляны в Вене. Боевые потери русской армии были незначительны – 708 убитых и 2 447 раненых. Гораздо печальнее оказались политические последствия недальновидных действий Николая I. Скоро он и сам признал свою ошибку, заявив, что в мировой истории было два дурака, спасших Австрию – он сам и польский король Ян Собесский.

Прошло всего несколько лет, и австрийцы во время Крымской войны 1853–1856 гг. не только не помогли России, но заняли откровенно враждебную позицию, что вынудило Николая I держать большие силы на западной границе. В дальнейшем именно агрессивная политика Габсбургов на Балканах спровоцировала Первую мировую войну, в ходе которой погибли 4 великие империи – Российская, Германская, Османская и сама Австро-Венгрия.

Между тем выяснилось, что российскому правительству нечем наградить Ивана Паскевича – к этому времени он уже был фельдмаршалом, и у него имелись все высшие ордена империи. Поэтому Николай I распорядился оказывать ему почести, полагавшиеся лишь императору. Во время парада войск, состоявшегося 5 октября 1850 года в Варшаве, звание фельдмаршала Паскевичу было присвоено также императором Австрии Францем Иосифом и королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV.

Портрет И. Паскевича работы Я. К. Каневского, 1849 г.

Последние годы жизни Ивана Паскевича

Очень скоро Паскевичу пришлось пожинать горькие плоды авантюрной, негибкой и неуклюжей внешней политики Николая I и Нессельроде. Во время Крымской войны он был назначен командующим российскими войсками на Дунае. В 1854 году 72-летний фельдмаршал был контужен у крепости Силистрия. Он ещё пытался руководить армией из Ясс, но после ухода русской армии из Валахии отбыл на лечение. Оправившись после ранения, он продолжил свою деятельность наместника Царства Польского. На этом посту он оставался и после смерти Николая I, хоть и не мог уже похвастаться здоровьем.Особенно подкосило его известие о падении Севастополя. 1 февраля 1856 года Паскевич скончался в Варшаве. В Польше он пользовался уважением и авторитетом, и потому здесь был объявлен девятидневный траур. Позже, в июне 1870 года в Варшаве установили памятник Паскевичу, который был уничтожен в 1917 году. Скульптурное изображение Паскевича можно увидеть и на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

Местные националисты сразу же заявили о намерении уничтожить этот знак памяти очередного «угнетателя Украины». С тех пор доску неоднократно заливали краской и оскверняли оскорбительными надписями. В 2014 году нацистам все же удалось отколоть её нижнюю часть.

Современные историки, как правило, не считают И. Ф. Паскевича военным гением и великим полководцем, равным по таланту Суворову или Бонапарту. Однако заслуги его перед Россией вполне реальны и неоспоримы. Поэтому все же не следует о нем забывать. Автор: Рыжов В. А. https://topwar.ru/195202-ivan-paskevich-pik-karery-polkovodca.html

Свежие комментарии