Восстание сипаев 1857-1859 годов

Сипаи

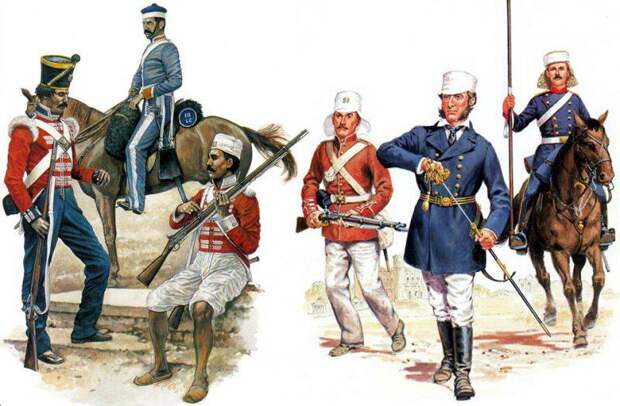

К 1857 году, когда вспыхнуло восстание, в Индии было около 40 тысяч британских солдат и офицеров и более 230 тысяч сипаев, которые входили в состав трех армий: Бенгальской, Бомбейской и Мадрасской. Все эти армии обладали отдельными командованиями и различались по своей организации. Самой многочисленной и боеспособной из них была бенгальская армия. В ней насчитывалось 128 тысяч человек, которые были набраны в основном из уроженцев Ауда. При этом большая часть сипаев данной армии принадлежала к кастам кшатриев (каста воинов) и браманов (каста священнослужителей). Благодаря этому факту, в бенгальской армии существовала более крепкая спайка между сипаями, чем в армиях Бомбея и особенно Мадраса, где сипаев часто набирали из самых люмпен-пролетарских элементов, а также выходцев из низших каст. В Индии касты — социальные группы, на которые исторически было разделено индийское общество, имели огромное значение.

Сипайские войска были хорошо вооружены и обучены на английский лад, в них были представлены все существующие рода войск. Особенно хорошо были подготовлены артиллерийские части. По меткости стрельбы из орудий сипаи превосходили даже своих учителей англичан. Обычно сипаев нанимали на службу на 3 года, после чего перезаключали контракт. Жалование обычного сипая составляло 7 рупий в месяц, что в реалиях той Индии обеспечивало им сытную жизнь и даже позволяло оставлять небольшой излишек. Англичане даже первоначально задабривали сипаев, которые пользовались привилегиями при разборе их дел в суде, налоги на их семьи снижались, а во время войны они получали полуторный оклад.

В то же время англо-индийская армия была слепком всей Индии. Все высшие командные посты в ней были заняты англичанами. Сипай имел возможность выслужиться из солдат в офицеры, но и тогда, уже убеленный сединами и покрытый шрамами от боевых ран, он вынужден был стоять навытяжку даже перед юным прапорщиком-англичанином. Высшим офицерским чином, до которого мог дослужиться индиец, был субадур (капитан). В то же время национальный гнет еще больше ощущался обыкновенными рядовыми. Сами же британцы привыкли воевать и нести службу с комфортом. Даже обыкновенные английские солдаты имели своих слуг. Ранцы во время походов им должны были нести кули. Британского офицера обычно обслуживал десяток слуг. Весь его багаж, дорожная утварь, палатка грузились на несколько повозок, а если вьючного транспорта не было, то весь груз несли на плечах многочисленных кули. Во время походов количество погонщиков, кули и слуг обычно в 10, а то и более раз превосходило количество английских солдат и офицеров.

Изначально грамотный ход по предоставлению туземцам шанса на светлое будущее на военной службе у Ост-Индийской компании со временем терял свой первоначальный лоск. К началу восстания сипаи из привилегированного сословия превратились в обычное «пушечное мясо», к тому моменту практически 20 лет Великобритания вела на территории Юго-Восточной Азии беспрерывные войны. К тому же в 1856 году сипаям урезали жалование, а продвижение по служебной лестнице ограничили сержантским званием. Но даже несмотря на это многие сипаи продолжали быть верными колонизаторам, предпочитая службу смерти от болезней и голода в какой-нибудь лачуге. Однако последовательно занимаясь окультуриванием и христианизацией местного индийского населения, колониальные власти не учли одной детали — далеко не все люди готовы были выменять многовековые традиции на деньги. Недовольство колониальной политикой среди индийцев и сипаев только крепло, превратив регион в «пороховую бочку».

Предпосылки восстания сипаев

К моменту восстания сипаев Индия окончательно превратилась в ключевой элемент британской колониальной системы. К середине XIX века сформировался очень сложный механизм экономической эксплуатации Индии, который представлял собой подобие «эталона» западной колониальной политики. Реализованный механизм позволял обеспечить стабильную и достаточно масштабную выкачку из Индии разнообразных материальных ресурсов, которые в немалой степени обеспечивали успехи быстрого промышленного развития метрополии. С другой стороны проводимая Великобританией экономическая политика в немалой степени способствовала развитию капиталистической системы отношений и в самой Индии, где шло формирование новых экономических отношений и появлялись новые отрасли хозяйства. При этом данный процесс шел достаточно болезненно и противоречиво.

Местной колониальной администрацией был построен своеобразный фискальный механизм, в основе которого находился земельный налог. В некоторых индийских регионах были сформированы четыре налоговых системы, которые основывались на разных формах землепользования. При этом в стране осуществлялись некоторые экономические мероприятия: строительство первой железной дороги, организация почтовой службы, сооружение Гангского ирригационного канала. С одной стороны они несли в Индию блага цивилизации, с другой — нововведения были необходимы британской буржуазии для того, чтобы облегчить и удешевить вывоз индийского сырья. Основные массы индийского населения не извлекли какой-либо выгоды из этих благ цивилизации, которые были в основном ориентированы на самих англичан, а также на представителей туземной аристократии. Наряду с этим положение простых индийских крестьян, ремесленников и рабочих со временем ухудшалось. Данные классы несли основное бремя все возрастающих налогов, повинностей и податей, которые уходили на содержание англо-индийской армии, в которой насчитывалось более 350 тысяч человек и весь бюрократический аппарат британской администрации.

В целом проводимая англичанами в Индии экономическая политика вела к нарушению традиционных укладов жизни, а также уничтожала зачатки тех рыночных отношений, которые начали складываться в Индии еще до вмешательства со стороны Великобритании. Колонизаторы стремились сделать все, чтобы перевести индийскую экономику на нужды индустриального общества метрополии. После того как была разрушена сельская община при непосредственном участии англичан начался процесс развития в стране новых капиталистических отношений. При этом от британских нововведений пострадала и часть местной аристократии. В Бенгалии многие местные старинные аристократические роды в результате реализуемой англичанами земельно-налоговой реформы были разорены и вытеснены новым слоем помещиков, которые пришли на их место из среды чиновников, городских купцов, ростовщиков и спекулянтов. Политика, проводимая генерал-губернатором Дальхузи, бесцеремонно ликвидировала целый ряд индийских княжеств. При этом местные туземные принцы лишились своих тронов, субсидий и титулов, немалый ущерб был нанесен разным феодальным династиям страны. Наконец, после аннексии в 1856 году Ауда английская администрация существенно урезала права и владения местных крупных феодалов — «талукдаров».

Начатая трансформация аграрного сектора, который был основой традиционного индийского экономического уклада, разрушение традиционного ремесленного производства — родина хлопка со временем практически перестала экспортировать в метрополию готовые ткани из местного сырья. Постепенно основной статьей экспорта Индии становились не готовые товары, а само сырье для фабрик, расположенных в метрополии. Все это привело к серьезному обострению социально-экономической ситуации в Индии. Британцы, разрушая и трансформируя имевшиеся устои индийского общества, не спешили создавать новые условия, которые могли бы обеспечить народам Индии прогрессивное культурное и экономическое развитие.

Наряду с этим колониальные власти ущемляли интересы значительной части индийской знати. У ее представителей в середине XIX века под предлогом «дурного управления» массово отнимались их владения. Также было осуществлено сокращение пенсий, которые британцы выплачивали многим индийским князьям. В будущем именно представители местной княжеской аристократии встанут во главе стихийно вспыхнувшего восстания сипаев. Помимо этого колониальная английская администрация решила обложить налогами земли, которые принадлежали индийскому духовенству, что также не добавило ей популярности. Данная политика вызывала откровенное раздражение среди индуистского и мусульманского духовенства, которое в ту пору пользовалось громадным влиянием среди простого народа.

Наряду с этим сипаи-индийцы, как отмечалось выше, были недовольные значительным сокращением своего жалования, а также тем фактом, что их начали использовать в различных военных конфликтах за пределами самой Индии — в Афганистане, Иране и Китае. Таким образом, уже к середине XIX века в Индии сложилась целая совокупность социально-экономических факторов, которые привели к восстанию, а локальные выступления против британской колониальной администрации происходили в Индии в течение всей первой половины XIX века.

Повод к восстанию

Для начала восстания была необходима любая искра, и такой искрой стала печально известная проблема, связанная со средствами ухода за только что принятыми на вооружение новыми капсюльными ружьями системы Энфилда. Смазка данной винтовки и пропитка картонных патронов к ней содержали в своем составе животные жиры, верхушку же самого патрона (с пулей) необходимо было сначала надкусить при заряжании ружья (из картонной гильзы в ствол ружья засыпался порох, сама гильза применялась как пыж, сверху с помощью шомпола забивалась пуля). Сипаев, которые были и индуистами, и мусульманами, сильно напугала перспектива осквернения через такой тесный контакт с останками животных — коров и свиней. Причиной были характерные и существующие по сей день религиозные табу: корова для индуистов — животное священное, питаться ее мясом великий грех, а у мусульман свинья считается нечистым животным.

При этом армейское руководство настаивало на использовании ружья новой модели и смазанных запретными животными жирами патронов к нему, игнорируя растущее среди сипаев недовольство. Когда данная ошибка все-таки была до конца осознана, было уже слишком поздно. Многие сипаи истолковали британские нововведения, как преднамеренное оскорбление их религиозных чувств. И хотя командование до этого следило, чтобы сипайские подразделения комплектовались по смешанному религиозному признаку, чтобы устранить вероятность возникновения среди них сговора, эффект в этом случае вышел абсолютно противоположным. И индуисты и мусульмане из числа сипаев забыли свои разногласия и объединились между собой в защите «дхармы и Корана».

Восстание сипаев

Восстание началось 10 мая 1857 года в Мируте. Началом восстания стал отказ 85 сипаев провести учебные стрельбы новыми патронами, содержащими животный жир. За это они были приговорены к смертной казни, которую им заменили 10 годами каторги. Осужденные были направлены в тюрьму, но уже на следующий день в Мируте, который был расположен в 60 километрах от Дели, началось восстание трех бенгальских полков. В дальнейшем восстание подобно лесному пожару перекинулось на всю бенгальскую армию. В день начала восстания многие британские солдаты находились в увольнении, у них был выходной день, поэтому они не смогли оказать восставшим туземцам организованного сопротивления. Восставшие убили некоторое количество британских солдат и офицеров, а также чиновников и европейцев из числа гражданских, включая женщин и детей. Также они освободили 85 приговоренных к каторге сипаев и еще около 800 узников местной тюрьмы.

Достаточно быстро восставшие захватили и Дели, где небольшой отряд из 9 английских офицеров, понимая, что не сможет защитить местный арсенал, просто подорвал его. При этом 6 из них выжили, но в результате взрыва погибло много людей на улицах и были разрушены соседние дома. Восставшие сипаи рассчитывали поднять всю Индию, поэтому они отправились к дворцу, в котором свой век доживал последний потомок Великих Моголов — падишах Бахадур-шах II. 11 мая 1857 года восставшие вошли в Дели, а уже на следующий день падишах принял помощь сипаев и заявил о своей поддержке восстания, призвав весь индийский народ к борьбе за независимость. То, что начиналось, как небольшое восстание, довольно быстро переросло в настоящую освободительную войну, фронт которой протянулся от Пенджаба до Бенгалии, а главным центром сопротивления в Индии стали Дели, Канпур и Лакхнау, где были образованы собственные правительства. Британцам пришлось отступить на юг Индии, где сохранялось относительное спокойствие и располагались верные Ост-Индийской компании воинские части.

Оправившись от первого внезапного удара, войска колонизаторов приступили к подавлению восстания. Англичане прекрасно знали, что сборным пунктом сипаев стал Дели, поэтому именно на этот город уже 6 июня 1857 года был направлен их первый удар. Сначала генерал Гарри Барнард сумел захватить хребет Бедлико-Сераи, который господствовал над Дели, после чего приступил к осаде города, которая продолжалась на протяжении 4-х месяцев. Англичане успели хорошо подготовить индусов, превратив их в отличных бойцов. Особенно отличались сипаи-артиллеристы, которые в мастерстве стрельбы превзошли самих колонизаторов. Армии генерала Барнарда, скорее всего, пришлось бы очень туго, если бы в Дели не был взорван тот самый местный арсенал. Его взрыв оставил восставших сипаев в городе практически без снарядов. Но даже несмотря на это 30-тысячный гарнизон Дели старался регулярно совершать вылазки из города, нанося удары по противнику и уничтожая небольшие британские отряды.

Во время осады на помощь колонистам подошло подкрепление из новых британских солдат (часть войск перебросили из Сингапура и метрополии, часть после завершения Крымской войны подошла по суше через Персию), а также индусов, которые оказались верными колониальной администрации. Главным образом это были сикхи и пуштуны Пендажба. 7 сентября 1857 года англичане получили мощные осадные орудия и начали артиллерийскую подготовку, в ходе которой им удалось проделать бреши в стенах города. 14 сентября колониальные войска пошли на штурм города в составе четырех колонн. Ценой серьезных потерь им удалось захватить плацдарм непосредственно в Дели, после чего последовали кровопролитные уличные бои, которые продлились неделю и закончились падением города.

Британцы, которые потеряли в ходе штурма 1574 своих солдат, буквально обезумели от ярости. Из пушек они расстреляли главную городскую мечеть, а также прилегающие к ней здания, в которых проживала элита мусульманского населения Индии. Дели грабили и уничтожали, многих мирных жителей просто вытаскивали из домов и убивали, мстя за своих погибших в боях товарищей. Ворвавшись во дворец падишаха, победители взяли Бахадур-шаха II в плен, а всю его семью расстреляли. Так вместе с Дели пала и древняя династия Великих Моголов. После захвата Дели британцы методично подавляли восстание в других городах. 16 марта 1858 года ими был захвачен Лакхнау, а 19 июня того же года в сражении при Гвалиоре войска, которыми командовал генерал Роуз, разбили последний крупный отряд восставших, которым руководил Татиа Тони. После этого они ликвидировали лишь небольшие очаги сопротивления. Основными причинами поражения восстания были лучшая оснащенность английских колонизаторов, различия в целях восставших, в первую очередь бедных крестьян и ремесленников и богатых феодалов, сохранявшаяся в Индии разобщенность народов, которая позволила британцам изолировать основные очаги восстания.

Итоги восстания

Восстание сипаев было окончательно подавлено к апрелю 1859 года. Несмотря на тот факт, что восстание закончилось поражением, английские колонизаторы вынуждены были пойти на изменение своей политики в Индии. Еще 1 ноября 1858 года в Индии был обнародован манифест королевы Виктории, который объявлял о переходе управления Индией к английской короне и ликвидации Ост-Индийской компании. Королева Виктория обещала свое прощение всем индийским феодалам, которые примкнули к сипайскому восстанию, исключая тех из них, кто непосредственно участвовал в убийстве английских граждан. После принятия Акта об управлении Индией Ост-Индийская компания потеряла свое первоначальное значение, хотя и смогла просуществовать еще до 1873 года, но уже как обыкновенная коммерческая организация. Также был принят ряд законов, который закрепил за индийскими феодалами право собственности на землю, а благодаря законам об аренде, которые ограничили произвол князей и помещиков, колонистам удалось снизить градус недовольства и среди индийских крестьян.

После того как Ост-Индийская компания была отстранена от власти в Индии ее вооруженные силы (европейские и сипайские) были обращены в войска королевской службы. При этом старая сипайская армия почти прекратила свое существование. В бенгальской армии подавляющее число сипаев примкнуло к восстанию 1857-1859 годов. При проведении реорганизации данной армии в ней, прежде всего, было увеличено количество англичан. До начала восстания в ней на каждого английского солдата приходилось пять сипаев, а после восстания соотношение было доведено до одного к трем. При этом артиллерийские и технические части теперь комплектовались только из англичан. Также в сипайских частях возросло количество английских унтер-офицеров и офицеров.

Изменен был и национальный состав обновленных сипайских частей. Браминов прекратили набирать на военную службу, была прекращена вербовка жителей Ауда и Бенгала. Мусульманские племена Пенджаба, сикхи и воинственные обитатели Непала (гурки) составили большинство вновь набранных на службу солдат англо-индийской армии. Теперь в большинстве случаев треть каждого полка составляли индусы, треть — мусульмане, треть — сикхи. Причем все они принадлежали к разным народностям Индии, говорили на разных языках и исповедовали разные религии. Широко используя религиозное и национальное деление, осуществляя набор из самых отсталых племен и народностей Индии (за исключением сикхов), англичане рассчитывали предотвратить кровавые события 1857-1859 годов.

Источники информации:

http://orientbgu.narod.ru/seminarnov/sipay.htm

http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1033674/13/Shirokorad_...

http://warspot.ru/459-vosstanie-sipaev

http://army.lv/ru/sipayskoe-vosstanie/2141/3947

Материалы из открытых источников

https://topwar.ru/86706-vosstanie-sipaev-1857-1859-godov.htm...

Восстание сипаев, или резня англичан в Индии

В 1857 году в Индии — «жемчужине британской короны» — началось самое страшное и кровопролитное восстание против колониальной власти англичан. Причиной небывалой резни, по одной из версий, стали… коровий и свиной жир.

Против белого сахиба

В середине XIX века сухопутные войска в главной британской колонии состояли из трёх неравноценных по размеру частей: королевской армии в Индии, армии Британской Ост-Индской компании и туземной армии, обученной и вооружённой по европейскому образцу. Здесь на младшие офицерские должности принимали индийцев, которых и прозвали сипаями. Именно с сипаями, обученными и вооружёнными самими британцами, пришлось столкнуться европейцам в самой кровавой войне колониальной эпохи.

Поводом же, по одной из легенд, послужило перевооружение сипайских частей капсюльной винтовкой Энфилда. Бумажный патрон винтовки перед выстрелом необходимо было надорвать, для чего солдаты использовали собственные зубы по команде «скуси патрон».

Вскоре после начала выдачи нового оружия (в феврале 1857 года) среди сипаев пошёл слух, что для пропитки патронной бумаги используют свиной и коровий жир.

Это было недопустимо как для индуистов, для которых корова была священным животным, так и для мусульман, у которых нечистым животным считается свинья.

Британцы провели официальную проверку и опубликовали обращение, в котором опровергали слухи. Но индийцы не поверили заявлениям властей, считая, что их сознательно обманывают.

После массового неповиновения солдат 34-го Бенгальского полка, англичане казнили не выполнившего приказ «скуси патрон» офицера-индийца, а полк расформировали. Это стало началом цепи событий, которая привела к тому, что в мае недовольные сипаи подняли восстание в Дели. Они буквально заставили престарелого Бахадур Шаха, формально сохранявшего титул императора государства Великих Моголов, признать восстановление империи и обратиться к индусам с призывом изгнать англичан. Война против колонизаторов началась.

Начало резни

Быстро распространившись, весть о низложении власти Британии привела к массовым восстаниям сипайских частей. Бунтовщиков часто поддерживали и местные князья, давно недовольные тем, что чиновники Ост-Индской компании везде суют свой нос.

По всей Северной Индии началась резня европейцев. Британские войска и колониальная администрация вместе с жёнами и детьми — или были захвачены врасплох, или прятались по крепостям и фортам, готовясь к осаде. Восставшие уничтожали всё, что было связано с ненавистной им властью колонизаторов: от христианских церквей до телеграфных станций.

Кровавое безумие и шок европейцев

Известия о мятеже настолько шокировали европейцев, что рассказы о жестокостях сипаев нашли множество отражений в художественной литературе XIX столетия.

Артур Конан-Дойл в романе «Знак четырёх» так описывал восстание словами английского солдата: «Каждый день через нашу усадьбу шли европейцы с жёнами и детьми, спеша под защиту английских войск, стоявших в Агре. Я был весь день на дальней плантации и под вечер возвращался верхом домой. На дне неглубокого оврага темнела какая-то бесформенная куча. Я подъехал ближе, и сердце моё сжалось от ужаса: это была жена Доусона, разрезанная на куски и брошенная на съедение шакалам. Немного дальше на дороге лицом вниз лежал сам Доусон, его уже окоченевшая рука сжимала револьвер, а рядом друг подле друга лежали четверо сипаев».

Один из крупнейших погромов произошел в крошечном индусском государстве Джханси в июне 1857 года. Территория Джханси была аннексирована британцами за четыре года до этого. Бегума — бывшая правительница государства — возглавила восстание. Всех захваченных в плен европейцев выстроили в три ряда и зарубили саблями или забили дубинками до смерти. Женщин убивали в последнюю очередь: бегума решила, что они должны наблюдать за смертью своих мужей и детей.

Все детали резни по приказу правительницы были аккуратно записаны…

Другими важнейшими центрами восстания оказались города Канпур и Лакнау. В Канпуре около тысячи британских солдат, их жёны и дети спаслись от восставшей толпы в укреплённом здании. Сипаи осаждали Канпурское укрепление в течение 20 дней. Без воды защитники не могли продержаться слишком долго, поэтому 25 июня 1857 года они сдались. Оставшиеся в живых четрые сотни человек получили от главы канпурских мятежников Нана Сагиба гарантии личной безопасности. Британцев действительно доставили к Гангу, где для их перевозки подготовили множество лодок.

Как только пленные подошли к реке и начали садиться на лодки, кто-то открыл огонь. В результате перестрелки было убито более ста человек. Оставшихся троих мужчин, 73 женщины и 124 ребенка посадили под арест в Бибихар — усадьбу в Канпуре. До сих пор неизвестно, стал ли расстрел результатом приказа лидеров мятежников, или же инцидент был спровоцирован выстрелом одного из охранников. Однако, один из лидеров восставших, Тантия Топи, утверждал, что приказ о расстреле был отдан лично Нана Сагибом.

15 июля 1857 года оставшихся в живых английских мужчин вытащили и расстреляли перед большой толпой. Затем индийцы вернулись в дом, где всё ещё находились женщины и дети, и зверски расправились с ними. Авторы книги «Сыплются кости наши: Канпурская резня и Индийское восстание 1857 года» приводят описание произошедшей резни, которое было составлено по воспоминаниям неких очевидцев. Вот некоторые отрывки из этих воспоминаний.

«Незадолго до захода солнца появился глава мятежников Сарвур Хан… в сопровождении четырёх спутников, каждый с саблей в руке. Двое из его людей были в фартуках мусульманских мясников, оба высокие, один темный, рябой и толстый. Два других, казалось, происходили из низшей касты… Когда они приблизились, зрители заняли места вдоль стены. Внутри дома некоторые из женщин оттаскивали мертвых в одну сторону и пытались перевязать раненых…

И вот они услышали, как засов двери сдвигается… Индийцы ломились в двери и полосы ткани, связывавшие ручки, начали рваться. Двери распахнулись…

Выйдя из тени деревьев, старшая из англичанок хотела обратиться к Сарвур Хану, но он срубил её одним ударом сабли.

Женщины, находившиеся во дворе, закричали. Закрыв за собой двери, пятеро индийцев разошлись по дому и прокладывали путь вперёд, беспорядочно рубя ползавших по полу раненых».

Тела женщин и детей сбросили в колодец, находившийся у дома. К утру 16 июля новость о вчерашней резне распространилась на весь индийский город: тысячи людей собрались, чтобы посмотреть на убитых фирангов.

Британский ответ

Когда в Англии узнали о подобных зверствах, общественное мнение, ранее осуждавшее Ост-Индскую компанию за слишком резкую политику по отношению к туземцам, потребовало возмездия. Британские войска начали методично подавлять восстание. Всё это сопровождалось ответной жестокостью англичан.

Жюль Верн написал роман «Паровой дом», в котором есть отрывки, посвящённые истории сипайского восстания и событиям в Канпуре. Верн, будучи французом, не испытывал симпатии к англичанам и в красках описал подавление мятежа: «Колонна под началом полковника Николсона была отправлена против мятежного туземного полка, шедшего к Дели. Бунтовщиков догнали, разбили и рассеяли, и сто двадцать человек пленных приведены были королевским отрядом в Пешавар. Всех без различия приговорили к смерти, но подвергать смертной казни было решено только каждого третьего.

На учебной площади выстроили в ряд десять орудий с пленниками, привязанными к дулу пушек, и пять залпов из этих пушек разбросали по полю бесформенные куски человеческих тел среди смрадной атмосферы, распространяемой жжёным мясом.

Двадцать восьмого августа из восьмисот девяноста сипаев, бежавших из Лахора, шестьсот пятьдесят девять человек были беспощадно изрублены солдатами королевской армии».

Две цивилизации — одна жестокость

Индийцы, живущие в рамках древних традиционных норм и незнакомые с христианской моралью европейцев, совершенно не ожидали, что на обычные для их внутренних войн действия британцы отреагируют, как на сотрясение основ человеческой морали.

Во время резни в Канпуре было убито почти 400 британцев, резня в Джханси унесла жизни 77 человек, 50 англичан были растерзаны в Дели, 31 — в Мееруте и 167 — в Лакнау. Всего, по различным оценкам, было убито от тысячи до полутора тысяч европейцев, в том числе мирных жителей, женщин и детей.

Причиной английской жестокости стал шок, который испытало британское общество, увидев, как ведутся войны за пределами Европы. Британцы стали мстить, забыв про нормы морали и правила ведения войны, которые сами же провозглашали.

Что касается подавления мятежа, то лишь один пенджабский поход привел к совершению не менее 628 казней по приказу военного командования, 1370 казней по распоряжению гражданских властей и 386 казней по приговору смешанных военных и гражданских судов.

Поистине страшной местью завершилась история, начатая жестокостью, которая возмутила весь цивилизованный мир.

Свежие комментарии