Рост переговоров с Китаем – оптимизм, пессимизм или все-таки реализм

Модели глобализации

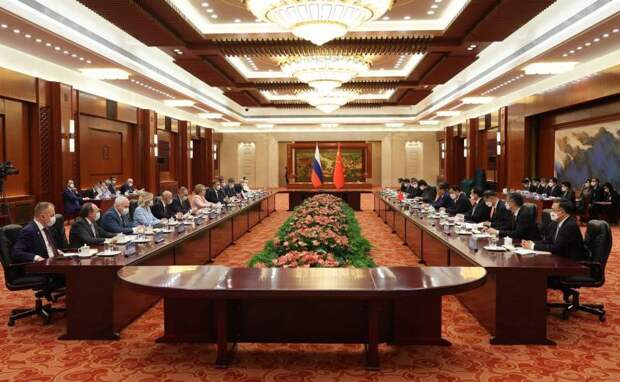

9–12 июля делегация Федерального Собрания РФ посетила Пекин, где была встречена весьма радушно. Поездка пришлась между визитами в Китай главы Государственного департамента США Э. Блинкена (18 июня), министра финансов США Д. Йеллен (6–9 июля) и саммитом НАТО в Вильнюсе (11 июля). Было понятно, что и встречи (пусть и опосредованно) взаимосвязаны, и за нюансами переговоров будут следить с особой тщательностью.Однако возникает ощущение, что ряду принципиальных моментов уделялось внимания гораздо меньшее, чем тем самым нюансам, но соответственно возникает риск и нюансы оценить не совсем верно.

Так за откровенно неудачной для Э. Блинкена фотосессией с главой Китая увидели какой-то грандиозный провал внешнеполитической линии США, хотя переговоры были закрытыми, и оценивать удачность или провал оных надо предельно внимательно. Сравнили и то, что Д. Йеллен не была принята Си Цзиньпином, вела себя очень смущенно, а с В. Матвиенко состоялся очень теплый личный диалог и т. д.

Но здесь надо понимать, что по статусу Д. Йеллен – всего лишь министр, пусть и финансов, пусть и США, а В. Матвиенко имеет статус третьего лица в Российском государстве. С Си Цзиньпином В. Матвиенко встречалась и ранее, в марте передавала послание ему через В. Путина, а сейчас передавала послание от лидера России. Д. Йеллен явно следовало бы наказать службу американского протокола, которая рассказала ей, что «в Китае все друг другу кланяются», но вряд ли служба протокола могла бы что-то сделать с тем, что ее статус является министерским.

Также много внимания у нас традиционно уделяется формулировкам, иногда вынутым из контекста, иногда трактуемым в традиции «вольного перевода». Заявления в июле также оценивали внимательно. «Председатель КНР также призвал обе стороны усиливать контакты и взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, направлять реформу глобального управления в правильное русло, защищать общие интересы государств с формирующимся рынком и развивающихся стран» (Синьхуа).

У нас обозреватели не смогли пройти мимо слов о «реформе глобального управления», в основном оценив их как предложение «будем миром вместе управлять», однако есть нюанс между «управлением» и «направлением». Тем более что управление в данном случае не вертикальное, а определяется многоступенчатым консенсусом элитных межгосударственных групп, идеологическими «фронтменами» которых выступают несколько известных концептуальных площадок.

Есть пока общепринятая финансовая модель («Вашингтонский консенсус»), есть два концептуальных проекта глобализации: «Римского клуба» («инклюзивный капитализм») и американский проект квазирелигиозного либертарианского «мира над миром» (это там, где ультратехнологический уклад, разноцветные фрики из ЛГБТ и прочее и прочее).

Есть ответ Пекина на идеи «Римского клуба» в виде концепции «Сообщества единой судьбы», есть тактические проекты вроде «Глобального Юга» («Римский клуб»), «Индо-авраамической концепции» (США). Есть российские идеи «инклюзивной многополярности с опорой на традиционные ценности», которые Москва пытается вписать в концепт «Римского клуба», борясь за доли для российской элиты. Делиться согласны не все – многие против, и даже агрессивно против. Есть проект Д. Трампа в характерном ретроамериканском стиле «нам с Остапом Ибрагимовичем по четыре тысячи, а Балаганову две».

Что из всего этого набора может иметь отношение именно к реформе глобального управления, если предположить, что перевод точен? Очевидно, что не концептуальные идеологемы, которые являются перспективными надстройками, хотя и очень важными, а некий уже работающий базис – т. е. тот самый «Вашингтонский консенсус».

В противном случае речь шла бы о создании новой модели, но речь идет именно о реформе. И собственно, ради обсуждения этих реформ Пекин как обладатель единственной потенциально самостоятельной площадки формирования стоимости приглашает самые разные стороны. У Китая есть для этого «не имеющий аналогов» актив, который он сумел вырастить в рамках общей модели.

Разрушить или раздробить этот нарождающийся стоимостной кластер США не могут (недавний европейский опыт с отрывом России от ЕС тут не поможет), а заявить о том, что китайский кластер будет полностью самостоятелен от того самого «Вашингтонского консенсуса», не может в свою очередь Пекин.

В итоге во внешней политике стороны обмениваются инициативами, иногда весьма хлесткими, но на внутреннем треке уже несколько лет подряд идут переговоры и обмен схемами взаимодействия.

Мы зачастую просто не видим всего комплекса переговоров вокруг Китая, представляя позицию Пекина как линию жесткого противостояния. Но это большое упрощение. Например, многие знают, что у Китая и Австралии были весьма напряженные отношения, даже уголь не возили, был большой скандал из-за базы на Соломоновых островах. Прошло некоторое время: и уголь снова везут, и динамика отношений «благоприятная».

«Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И призвал поддерживать и закреплять текущую благоприятную динамику развития китайско-австралийских отношений».

«Китайско-французские отношения имеют глобальное значение, выходящее далеко за двусторонние рамки – премьер Госсовета КНР».

«Китай и Россия совместно содействуют формированию многополярного миропорядка и демократизации международных отношений – глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И».

«Китай и Великобритания должны объединить усилия для противодействия глобальным вызовам – Ван И».

Это все заголовки из официального агентства Синьхуа за последние дни. Они просто призваны проиллюстрировать тот факт, что ситуация с «реформой глобального управления» несколько сложнее, чем деление внешней политики по схеме «Россия плюс Китай против «жадных глобалистов». Глобалисты, увы, сейчас все без исключения, вопрос стоит о модели глобализации.

Для одних обозревателей (пессимистов) такое паломничество выглядит как «смотрины», для других (оптимистов) – как «углубление союза», но реальная причина, можно предположить, гораздо прозаичнее – Китай понимает, что Россия объективно вливается в его орбиту, в его суперкластер, но проблема в том, что Россия не является частью китайской фабрики. Центральная Азия, как хорошо видно из Сианьской декларации – это фабрика, Юго-Восточная Азия – фабрика, даже Япония, а Россия – нет.

С нами Китаю предстоит еще выработать подходы в работе, например, расчеты в юане Китай не стремится расширять на весь мир, пока в этом нет практической необходимости, а Россия уже сейчас нуждается в юане, ее торговля (не только с Китаем) переходит на юань.

Когда такой геополитический игрок, как Москва, дрейфует в твою экономическую зону, волей-неволей требуется хорошо и предметно понимать, чем дышат так любимые нашими политологами «властные башни», кто и чем управляет, какие позиции занимает, какие перспективы имеет – Китай вынужден все это внимательно изучать. Это уже не предмет работы факультетов политологии, а необходимость – ведь интеграция России и Китая будет проходить по отдельной схеме, не похожей на подходы для стран ЮВА, Центральной Азии.

Важно понять, что формулировка «направлять реформу глобального управления в правильное русло» означает, что это правильное русло уже Китаем определено. Китай не предлагает России вместе определить, какое русло является правильным, а какое нет – предлагается помогать «направлять реформы», при том, что схема интеграции России и Китая будет отдельной и не похожей на другие. Эту формулу желательно заранее «прочувствовать», чтобы потом не испытывать разочарований, дескать ждали одного, а получается по-другому.

И здесь центральным является вопрос, что конкретно в Пекине видят под правильным руслом глобального проекта. А видят там ровно то, что изначально в этот проект закладывалось – обеспечение контролируемого экономического роста, в том числе за счет стран третьего мира.

Именно на эти рынки нацелены проекты Китая в плане расширения торгово-логистической сети. У нас это принято называть «коридорами в Европу», а это освоение региональных рынков, которые под знаменами принципов того самого «Вашингтонского консенсуса» и международных институтов должны расти. А они, увы, не растут.

Китай не призывает «бороться с Америкой» или «глобалистами», а вполне рационально призывает вернуть наднациональным финансовым институтам их изначальный смысл как объективного регулятора.

Хотя бы относительно вернуть, ведь кризис международных институтов обусловлен двумя связанными причинами: первая заключается в том, что они сами стали центром прибыли, а вторая в том, что они стали работать на конкретные элитные группы.

В итоге критически пострадала отраслевая капитализация. Перекосы достигли значений, когда невыгодно производить, в качестве стимула закачали средства в потребление, которые через ряд итераций снова стимулировали этот перекос. Порушили уже потребительский сектор. И за примерами тут далеко ходить не надо.

Какая структура сегодня один из лидеров по темпам капитализации и доходности? Национальные депозитарии Европы. Как так? А так, что депозитарий, клиринговый центр и фондовые биржи – это по сути уже одна структура, аффилированная с банковской системой, а там недалеко и рейтинговые агентства.

Но это же регулятор, работающий на комиссии. Ну вот такой теперь регулятор, другого у нас нет. В итоге одно время получалось доказывать, что половина апельсина – это и есть целый апельсин – наша капитализация, как хотим, так и крутим этот кубик Рубика. А про то, что идет критический стоимостный перекос, забыли. Пирамиду поставили с ног на голову и еще перегрузили. Это один из примеров, а их на самом деле десятки.

Китай вполне резонно заявлял в свое время администрации Д. Трампа, что его проекты «индивидуальной индустриализации» не решат проблемы, от слова совсем. Но и нынешняя администрация США работает между группами бенефициаров таких перекосов, и все время пытается вместо возврата к регулирующей функции сохранить себе преференции.

А в это время мировая экономика не только не растет, но объективно распадается на стоимостные квартиры. И Китай тут скорее тормозит процесс такого распада, чем работает на него, за что, по идее, администрация США должна сказать Пекину спасибо.

Взаимодействие Китая и России требуется рассматривать в реалистичном ключе, постоянно имея в виду те системные процессы и проблемы, которые накоплены в экономической модели «Вашингтонского консенсуса». Только вот ни Москва, ни Пекин не являются противниками глобализма, они защитники и опора его основ. Порицая глобализацию на всех возможных площадках, мы вообще буквально воюем за «правильное направление глобализации».

По сути дела, сегодня Москва и Пекин парадоксальным образом выступают за старую модель глобализации, а Вашингтон пытается «хоть тушкой, хоть чучелком» продолжать получать преференции, имитируя ее работу. Система одна, просто подходы к ее использованию различны.

Понимают ли это в администрации США? Судя по поведению их функционеров в Пекине, прекрасно понимают, а могут ли что-то сделать – вопрос.

Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, между Китаем и Россией выстраивается индивидуальная модель отношений. Другое дело, что разницу между тем, кто «выбирает правильный путь», и «тем, с кем реформы совместно направляют», нам придется еще вспомнить не раз.

Автор: Михаил Николаевский Использованы фотографии: council.gov.ru https://topwar.ru/221807-rost-peregovorov-s-kitaem-optimizm-pessimizm-ili-vse-taki-realizm.html

Так за откровенно неудачной для Э. Блинкена фотосессией с главой Китая увидели какой-то грандиозный провал внешнеполитической линии США, хотя переговоры были закрытыми, и оценивать удачность или провал оных надо предельно внимательно. Сравнили и то, что Д. Йеллен не была принята Си Цзиньпином, вела себя очень смущенно, а с В. Матвиенко состоялся очень теплый личный диалог и т. д.

Но здесь надо понимать, что по статусу Д. Йеллен – всего лишь министр, пусть и финансов, пусть и США, а В. Матвиенко имеет статус третьего лица в Российском государстве. С Си Цзиньпином В. Матвиенко встречалась и ранее, в марте передавала послание ему через В. Путина, а сейчас передавала послание от лидера России. Д. Йеллен явно следовало бы наказать службу американского протокола, которая рассказала ей, что «в Китае все друг другу кланяются», но вряд ли служба протокола могла бы что-то сделать с тем, что ее статус является министерским.

Также много внимания у нас традиционно уделяется формулировкам, иногда вынутым из контекста, иногда трактуемым в традиции «вольного перевода». Заявления в июле также оценивали внимательно. «Председатель КНР также призвал обе стороны усиливать контакты и взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, направлять реформу глобального управления в правильное русло, защищать общие интересы государств с формирующимся рынком и развивающихся стран» (Синьхуа).

У нас обозреватели не смогли пройти мимо слов о «реформе глобального управления», в основном оценив их как предложение «будем миром вместе управлять», однако есть нюанс между «управлением» и «направлением». Тем более что управление в данном случае не вертикальное, а определяется многоступенчатым консенсусом элитных межгосударственных групп, идеологическими «фронтменами» которых выступают несколько известных концептуальных площадок.

Есть пока общепринятая финансовая модель («Вашингтонский консенсус»), есть два концептуальных проекта глобализации: «Римского клуба» («инклюзивный капитализм») и американский проект квазирелигиозного либертарианского «мира над миром» (это там, где ультратехнологический уклад, разноцветные фрики из ЛГБТ и прочее и прочее).

Есть ответ Пекина на идеи «Римского клуба» в виде концепции «Сообщества единой судьбы», есть тактические проекты вроде «Глобального Юга» («Римский клуб»), «Индо-авраамической концепции» (США). Есть российские идеи «инклюзивной многополярности с опорой на традиционные ценности», которые Москва пытается вписать в концепт «Римского клуба», борясь за доли для российской элиты. Делиться согласны не все – многие против, и даже агрессивно против. Есть проект Д. Трампа в характерном ретроамериканском стиле «нам с Остапом Ибрагимовичем по четыре тысячи, а Балаганову две».

Что из всего этого набора может иметь отношение именно к реформе глобального управления, если предположить, что перевод точен? Очевидно, что не концептуальные идеологемы, которые являются перспективными надстройками, хотя и очень важными, а некий уже работающий базис – т. е. тот самый «Вашингтонский консенсус».

В противном случае речь шла бы о создании новой модели, но речь идет именно о реформе. И собственно, ради обсуждения этих реформ Пекин как обладатель единственной потенциально самостоятельной площадки формирования стоимости приглашает самые разные стороны. У Китая есть для этого «не имеющий аналогов» актив, который он сумел вырастить в рамках общей модели.

Разрушить или раздробить этот нарождающийся стоимостной кластер США не могут (недавний европейский опыт с отрывом России от ЕС тут не поможет), а заявить о том, что китайский кластер будет полностью самостоятелен от того самого «Вашингтонского консенсуса», не может в свою очередь Пекин.

В итоге во внешней политике стороны обмениваются инициативами, иногда весьма хлесткими, но на внутреннем треке уже несколько лет подряд идут переговоры и обмен схемами взаимодействия.

Мы зачастую просто не видим всего комплекса переговоров вокруг Китая, представляя позицию Пекина как линию жесткого противостояния. Но это большое упрощение. Например, многие знают, что у Китая и Австралии были весьма напряженные отношения, даже уголь не возили, был большой скандал из-за базы на Соломоновых островах. Прошло некоторое время: и уголь снова везут, и динамика отношений «благоприятная».

«Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И призвал поддерживать и закреплять текущую благоприятную динамику развития китайско-австралийских отношений».

«Китайско-французские отношения имеют глобальное значение, выходящее далеко за двусторонние рамки – премьер Госсовета КНР».

«Китай и Россия совместно содействуют формированию многополярного миропорядка и демократизации международных отношений – глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И».

«Китай и Великобритания должны объединить усилия для противодействия глобальным вызовам – Ван И».

Это все заголовки из официального агентства Синьхуа за последние дни. Они просто призваны проиллюстрировать тот факт, что ситуация с «реформой глобального управления» несколько сложнее, чем деление внешней политики по схеме «Россия плюс Китай против «жадных глобалистов». Глобалисты, увы, сейчас все без исключения, вопрос стоит о модели глобализации.

Роль России

Именно с этой точки зрения надо рассматривать подобные визиты и переговоры: каких реформ хочет Пекин в отношении «Вашингтонского консенсуса» и какую роль в его построениях играет Россия. А Россия роль играет, потому что за последнее время представители политикума нашей страны и даже руководители ведомств один за другим посещают Китай.Для одних обозревателей (пессимистов) такое паломничество выглядит как «смотрины», для других (оптимистов) – как «углубление союза», но реальная причина, можно предположить, гораздо прозаичнее – Китай понимает, что Россия объективно вливается в его орбиту, в его суперкластер, но проблема в том, что Россия не является частью китайской фабрики. Центральная Азия, как хорошо видно из Сианьской декларации – это фабрика, Юго-Восточная Азия – фабрика, даже Япония, а Россия – нет.

С нами Китаю предстоит еще выработать подходы в работе, например, расчеты в юане Китай не стремится расширять на весь мир, пока в этом нет практической необходимости, а Россия уже сейчас нуждается в юане, ее торговля (не только с Китаем) переходит на юань.

Когда такой геополитический игрок, как Москва, дрейфует в твою экономическую зону, волей-неволей требуется хорошо и предметно понимать, чем дышат так любимые нашими политологами «властные башни», кто и чем управляет, какие позиции занимает, какие перспективы имеет – Китай вынужден все это внимательно изучать. Это уже не предмет работы факультетов политологии, а необходимость – ведь интеграция России и Китая будет проходить по отдельной схеме, не похожей на подходы для стран ЮВА, Центральной Азии.

Важно понять, что формулировка «направлять реформу глобального управления в правильное русло» означает, что это правильное русло уже Китаем определено. Китай не предлагает России вместе определить, какое русло является правильным, а какое нет – предлагается помогать «направлять реформы», при том, что схема интеграции России и Китая будет отдельной и не похожей на другие. Эту формулу желательно заранее «прочувствовать», чтобы потом не испытывать разочарований, дескать ждали одного, а получается по-другому.

И здесь центральным является вопрос, что конкретно в Пекине видят под правильным руслом глобального проекта. А видят там ровно то, что изначально в этот проект закладывалось – обеспечение контролируемого экономического роста, в том числе за счет стран третьего мира.

Именно на эти рынки нацелены проекты Китая в плане расширения торгово-логистической сети. У нас это принято называть «коридорами в Европу», а это освоение региональных рынков, которые под знаменами принципов того самого «Вашингтонского консенсуса» и международных институтов должны расти. А они, увы, не растут.

Китай не призывает «бороться с Америкой» или «глобалистами», а вполне рационально призывает вернуть наднациональным финансовым институтам их изначальный смысл как объективного регулятора.

Хотя бы относительно вернуть, ведь кризис международных институтов обусловлен двумя связанными причинами: первая заключается в том, что они сами стали центром прибыли, а вторая в том, что они стали работать на конкретные элитные группы.

В итоге критически пострадала отраслевая капитализация. Перекосы достигли значений, когда невыгодно производить, в качестве стимула закачали средства в потребление, которые через ряд итераций снова стимулировали этот перекос. Порушили уже потребительский сектор. И за примерами тут далеко ходить не надо.

Какая структура сегодня один из лидеров по темпам капитализации и доходности? Национальные депозитарии Европы. Как так? А так, что депозитарий, клиринговый центр и фондовые биржи – это по сути уже одна структура, аффилированная с банковской системой, а там недалеко и рейтинговые агентства.

Но это же регулятор, работающий на комиссии. Ну вот такой теперь регулятор, другого у нас нет. В итоге одно время получалось доказывать, что половина апельсина – это и есть целый апельсин – наша капитализация, как хотим, так и крутим этот кубик Рубика. А про то, что идет критический стоимостный перекос, забыли. Пирамиду поставили с ног на голову и еще перегрузили. Это один из примеров, а их на самом деле десятки.

Китай вполне резонно заявлял в свое время администрации Д. Трампа, что его проекты «индивидуальной индустриализации» не решат проблемы, от слова совсем. Но и нынешняя администрация США работает между группами бенефициаров таких перекосов, и все время пытается вместо возврата к регулирующей функции сохранить себе преференции.

А в это время мировая экономика не только не растет, но объективно распадается на стоимостные квартиры. И Китай тут скорее тормозит процесс такого распада, чем работает на него, за что, по идее, администрация США должна сказать Пекину спасибо.

Взаимодействие Китая и России требуется рассматривать в реалистичном ключе, постоянно имея в виду те системные процессы и проблемы, которые накоплены в экономической модели «Вашингтонского консенсуса». Только вот ни Москва, ни Пекин не являются противниками глобализма, они защитники и опора его основ. Порицая глобализацию на всех возможных площадках, мы вообще буквально воюем за «правильное направление глобализации».

По сути дела, сегодня Москва и Пекин парадоксальным образом выступают за старую модель глобализации, а Вашингтон пытается «хоть тушкой, хоть чучелком» продолжать получать преференции, имитируя ее работу. Система одна, просто подходы к ее использованию различны.

Понимают ли это в администрации США? Судя по поведению их функционеров в Пекине, прекрасно понимают, а могут ли что-то сделать – вопрос.

Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии, между Китаем и Россией выстраивается индивидуальная модель отношений. Другое дело, что разницу между тем, кто «выбирает правильный путь», и «тем, с кем реформы совместно направляют», нам придется еще вспомнить не раз.

Автор: Михаил Николаевский Использованы фотографии: council.gov.ru https://topwar.ru/221807-rost-peregovorov-s-kitaem-optimizm-pessimizm-ili-vse-taki-realizm.html

Ейск уже не Россия? Или что происходит с россиянами

Да, увиденное в Ейске и в некоторых других видео как-то породило в голове странные мысли. Тут один писатель комментариев сказанул, что автора частенько клинит, вот, наверное, да, очередной раз прихватило.

Происшедшее в Ейске очень сильно заставляет задуматься над тем, кого вообще видно на видео. А там, кроме летчика, попавшего во внештатную ситуацию то ли после взлета, то ли на посадке, уведшего свой самолет от города и упавшего в акваторию, были еще некие организмы, которые получали определенное физико-моральное удовольствие от увиденного.

То есть падает в воду самолет, летчик катапультируется в самый последний момент, я именно потому и сделал такой вывод о том, что он уводил внезапно засбоивший самолет от города. Ну очень неудобно в Ейске аэродром расположен, примерно как в моем Воронеже, только падать, если что, не в море, а на лес.

Так вот, самолет падает, летчик выстреливается катапультой, приводняется и… ничего! Всем, мягко говоря, плевать! Снимают на телефоны, обсуждают, охают-ахают. На некоторых роликах даже размышления были засняты, типа пойдем спасать или ну его. Но основное большинство этих организмов радовались классному кадру, отснятому на телефоны.

Так, простите, но это уже не вопрос «куда мы катимся», а уже «куда мы приплыли». Туда, к берегу, в грязной мутной пене и мусоре.

Вообще, хотел сказать пару слов о неумеренной тоске россиянина по отдыху. Тюлений алкоголизм «все включено» в Турции теперь ох, с Краснодарским краем природа подгадила, курорты Каспия не популярны, там себя надо вести не так, как желается, а как местные требуют (мне буквально недавно жаловались, как в Дагестане местные лютуют, в шортах и купальниках не дают в магазины ходить), в соответствии с правилами приличия.

Остается Крым.

И одновременно заканчивается понимание творящегося в головах. Как мне заявили те отдыхатели: «Мы не можем без морюшка и солнышка». Ну тут остается только руками развести.

Обстрелы ДНР и ЛНР? Обстрелы Белгорода и Шебекина? Токмак, Каховка, Мелитополь, Бердянск, Геническ? Крымский мост-1?

Тут как бы война идет, но организмы ломятся «отдыхать», совершенно наплевав на то, что могут попасть в зону обстрела.

Паромная переправа их не берет, мост практически не работает (одна нитка кое-как), сухопутный путь – то еще приключение, особенно если еще раз по Чонгару прилетит. Причем, кто решил через Мариуполь прокатиться, тех предупреждают, что страховки не действуют, если что. И вот если это «если что» случится – жалеть? Сопереживать, сочувствовать?

Ну уж нет.

И вот эти отдыхатели спокойно так смотрели, как тонул летчик. Восемь минут. Почему так вышло – третий вопрос, как я понял, при катапультировании приложило головой, потерял сознание, а надувные поплавки на костюме вручную активируются. Да и не важно, что там у летчика было, какие проблемы. Важно то, что никто особо не рыпнулся помочь. А с видимым удовольствием наблюдали трагедию, потягивая пивко и почесывая пузики.

Слушайте, ну когда мы успели так деградировать?

Это тоже государство в головы вложило, да?

Слава богу, не всем. Буквально на днях в Ростовской области, все на той же М4 было ДТП, в котором пострадали люди. И как бы там все сложилось, пока основное количество свидетелей шлепало мимо на малой скорости, довернув видеорегистраторы, рядом с аварией тормознул пикап, из которого высыпались люди. Кто-то в камуфляже, кто-то в гражданском. Общались между собой чисто по позывным, и шикарно, что среди них был медик «Егерь», который всех перебинтовал, мужчине вколол что надо после того, как пострадавшего вырвали из искореженной машины, и «Скорой» осталось только увезти кого надо.

Это вот как повезло, что наши репатрианты из «Вагнера», едущие теперь из Ростовской области и Краснодарского края в Белоруссию, оказались в нужном месте и в нужное время. Не обыватели, а просто русские патриоты.

Видимо, вот такой расклад, что тот, кто служит, он патриотом быть обязан. Даже если и служит своеобразно, хотя своеобразность «Вагнера» России пока была более полезна, чем вредна. А уж если брать частные случаи…

В ейском же случае – организмы с телефонами, иначе и не скажешь. И знаю, что в головах у любителей «солнышка и морюшка». Их этому не учили – спасать. Зато если с ними что приключись, так американцам фору дадут. В Интернете полно возмущений, почему в некоторых ситуациях не сбежалась вся Росгвардия во главе с Золотовым на помощь. Или все МЧС.

Они же граждане и право имеют.

Вот почему от Запада и США мы с маниакальным упорством берем все самое худшее, и многие соотечественники все это потом взращивают в головах и культивируют? Откуда вдруг (а ведь оно не вдруг) взялось это полнейшее равнодушие к окружающим и святая и беспорочная любовь к себе и своим хотелкам?

Вообще, еще в 2015–2016 годах, бывая в различных городах России, убедился в одном – чем дальше от российско-украинской границы, тем всем сильнее наплевать на все происходящее там, в тогдашних ЛДНР. Они далеко, а у нас тут своих проблем выше крыши – такой ответ слышал очень часто.

Теперь, видимо, это трансформировалось у огромного количества граждан России в этакую американскую спесь. Ничем не обоснованную, но тем не менее.

Хотя, надо сказать, и американцы могут привести примеры более чем достойного поведения. Вот когда у них А-320 в январе 2009 года в Гудзон плюхнулся из-за птиц в двигателях, не купальный был сезон.

Но все, кто мог, бросились спасать. И спасли. И 150 пассажиров, и 5 членов экипажа. Январь, знаете ли…

Но все, кто мог, бросились спасать. И спасли. И 150 пассажиров, и 5 членов экипажа. Январь, знаете ли…

И на фото прекрасно видно, что катер Береговой охраны примчался, вот только куда там 155 человек разместить – вопрос. И видно, что и лодки-катера, и прогулочный теплоходик, и речной трамвайчик – все в дело пошло.

И на фото прекрасно видно, что катер Береговой охраны примчался, вот только куда там 155 человек разместить – вопрос. И видно, что и лодки-катера, и прогулочный теплоходик, и речной трамвайчик – все в дело пошло.

И почему-то никому в голову не пришло, что вот так же он/она может сидеть, например, в своей машине после ДТП, и все будут мимо ехать и на телефоны снимать, как организм истекает кровью в ожидании «Скорой», которая застряла там, сзади, потому что все едут медленно, чтобы рассмотреть получше.

У нас в жизни бывает много ситуаций, когда человек нуждается в помощи. И с каждым годом все больше случаев, когда помощь эта опаздывает. Но почему вот обыватели не в состоянии представить себя в такой момент? Совсем тупеем, да?

И в итоге вот он, пляж города Ейска, и позорище всероссийское. Причем тут можно легко сравнивать с другими, даже большими по масштабам, которых у нас за последние пару лет полным-полно было. Да, были военные, были политические. Но вот тут как есть полнейшее гражданское равнодушие, которое закончилось гибелью летчика на ровном месте.

А все потому, что на этом пляже не оказалось хотя бы пары мужиков. Мог быть иной расклад, если бы нашлись люди, которые пришли бы летчику на помощь. Даже путем временной экспроприации прокатных гидроциклов. Сложные времена требуют быстрых решений.

А насчет «частной собственности» вообще все просто. Когда идет речь о спасении человеческой жизни, не грех и в торец дать. Победителей, как известно, не судят.

Но, увы, на ейском пляже все радовались удачным кадрам падения самолета, а тем временем летчик, потерявший сознание в результате катапультирования на низкой высоте, просто утонул. И скорая тривиально не успела. Наверное, все телефоны были заняты…

В такие моменты становится просто стыдно за людей.

Автор: Роман Скоморохов https://topwar.ru/221888-ejsk-uzhe-ne-rossija-ili-chto-proishodit-s-rossijanami.html

Что с нами происходит?

На что это вообще похоже? Русские тихонько вырождаются в россиян, а там дальше что? Свалка истории?Происшедшее в Ейске очень сильно заставляет задуматься над тем, кого вообще видно на видео. А там, кроме летчика, попавшего во внештатную ситуацию то ли после взлета, то ли на посадке, уведшего свой самолет от города и упавшего в акваторию, были еще некие организмы, которые получали определенное физико-моральное удовольствие от увиденного.

То есть падает в воду самолет, летчик катапультируется в самый последний момент, я именно потому и сделал такой вывод о том, что он уводил внезапно засбоивший самолет от города. Ну очень неудобно в Ейске аэродром расположен, примерно как в моем Воронеже, только падать, если что, не в море, а на лес.

Так вот, самолет падает, летчик выстреливается катапультой, приводняется и… ничего! Всем, мягко говоря, плевать! Снимают на телефоны, обсуждают, охают-ахают. На некоторых роликах даже размышления были засняты, типа пойдем спасать или ну его. Но основное большинство этих организмов радовались классному кадру, отснятому на телефоны.

Так, простите, но это уже не вопрос «куда мы катимся», а уже «куда мы приплыли». Туда, к берегу, в грязной мутной пене и мусоре.

Вообще, хотел сказать пару слов о неумеренной тоске россиянина по отдыху. Тюлений алкоголизм «все включено» в Турции теперь ох, с Краснодарским краем природа подгадила, курорты Каспия не популярны, там себя надо вести не так, как желается, а как местные требуют (мне буквально недавно жаловались, как в Дагестане местные лютуют, в шортах и купальниках не дают в магазины ходить), в соответствии с правилами приличия.

Остается Крым.

И одновременно заканчивается понимание творящегося в головах. Как мне заявили те отдыхатели: «Мы не можем без морюшка и солнышка». Ну тут остается только руками развести.

Обстрелы ДНР и ЛНР? Обстрелы Белгорода и Шебекина? Токмак, Каховка, Мелитополь, Бердянск, Геническ? Крымский мост-1?

Тут как бы война идет, но организмы ломятся «отдыхать», совершенно наплевав на то, что могут попасть в зону обстрела.

Паромная переправа их не берет, мост практически не работает (одна нитка кое-как), сухопутный путь – то еще приключение, особенно если еще раз по Чонгару прилетит. Причем, кто решил через Мариуполь прокатиться, тех предупреждают, что страховки не действуют, если что. И вот если это «если что» случится – жалеть? Сопереживать, сочувствовать?

Ну уж нет.

И вот эти отдыхатели спокойно так смотрели, как тонул летчик. Восемь минут. Почему так вышло – третий вопрос, как я понял, при катапультировании приложило головой, потерял сознание, а надувные поплавки на костюме вручную активируются. Да и не важно, что там у летчика было, какие проблемы. Важно то, что никто особо не рыпнулся помочь. А с видимым удовольствием наблюдали трагедию, потягивая пивко и почесывая пузики.

Слушайте, ну когда мы успели так деградировать?

Вместо спасения – восемь минут съемок гибели пилота

Ладно, государство там, отсутствие идеологии, услуги по образованию, медицине, есть до чего домотаться. Регулярно полоскаю в статьях, есть такое. Но уж точно не государство должно рассказывать, как быть человеком. Да, у нас многие медийные личности просто шикарно показывают, как можно быть нелюдем, так их же рядовые граждане так осуждают, что искры летят!Это тоже государство в головы вложило, да?

Слава богу, не всем. Буквально на днях в Ростовской области, все на той же М4 было ДТП, в котором пострадали люди. И как бы там все сложилось, пока основное количество свидетелей шлепало мимо на малой скорости, довернув видеорегистраторы, рядом с аварией тормознул пикап, из которого высыпались люди. Кто-то в камуфляже, кто-то в гражданском. Общались между собой чисто по позывным, и шикарно, что среди них был медик «Егерь», который всех перебинтовал, мужчине вколол что надо после того, как пострадавшего вырвали из искореженной машины, и «Скорой» осталось только увезти кого надо.

Это вот как повезло, что наши репатрианты из «Вагнера», едущие теперь из Ростовской области и Краснодарского края в Белоруссию, оказались в нужном месте и в нужное время. Не обыватели, а просто русские патриоты.

Видимо, вот такой расклад, что тот, кто служит, он патриотом быть обязан. Даже если и служит своеобразно, хотя своеобразность «Вагнера» России пока была более полезна, чем вредна. А уж если брать частные случаи…

В ейском же случае – организмы с телефонами, иначе и не скажешь. И знаю, что в головах у любителей «солнышка и морюшка». Их этому не учили – спасать. Зато если с ними что приключись, так американцам фору дадут. В Интернете полно возмущений, почему в некоторых ситуациях не сбежалась вся Росгвардия во главе с Золотовым на помощь. Или все МЧС.

Они же граждане и право имеют.

Вот почему от Запада и США мы с маниакальным упорством берем все самое худшее, и многие соотечественники все это потом взращивают в головах и культивируют? Откуда вдруг (а ведь оно не вдруг) взялось это полнейшее равнодушие к окружающим и святая и беспорочная любовь к себе и своим хотелкам?

Вообще, еще в 2015–2016 годах, бывая в различных городах России, убедился в одном – чем дальше от российско-украинской границы, тем всем сильнее наплевать на все происходящее там, в тогдашних ЛДНР. Они далеко, а у нас тут своих проблем выше крыши – такой ответ слышал очень часто.

Теперь, видимо, это трансформировалось у огромного количества граждан России в этакую американскую спесь. Ничем не обоснованную, но тем не менее.

Хотя, надо сказать, и американцы могут привести примеры более чем достойного поведения. Вот когда у них А-320 в январе 2009 года в Гудзон плюхнулся из-за птиц в двигателях, не купальный был сезон.

Все сидели и смотрели как летчик тонул

А у нас в Ейске все в точности до наоборот. Все сидели и смотрели. Ждали, когда помощь придет, чтобы еще и это снять. Как же ж, такой материал для «Тык-тука»… Горячий!И почему-то никому в голову не пришло, что вот так же он/она может сидеть, например, в своей машине после ДТП, и все будут мимо ехать и на телефоны снимать, как организм истекает кровью в ожидании «Скорой», которая застряла там, сзади, потому что все едут медленно, чтобы рассмотреть получше.

У нас в жизни бывает много ситуаций, когда человек нуждается в помощи. И с каждым годом все больше случаев, когда помощь эта опаздывает. Но почему вот обыватели не в состоянии представить себя в такой момент? Совсем тупеем, да?

И в итоге вот он, пляж города Ейска, и позорище всероссийское. Причем тут можно легко сравнивать с другими, даже большими по масштабам, которых у нас за последние пару лет полным-полно было. Да, были военные, были политические. Но вот тут как есть полнейшее гражданское равнодушие, которое закончилось гибелью летчика на ровном месте.

А все потому, что на этом пляже не оказалось хотя бы пары мужиков. Мог быть иной расклад, если бы нашлись люди, которые пришли бы летчику на помощь. Даже путем временной экспроприации прокатных гидроциклов. Сложные времена требуют быстрых решений.

А насчет «частной собственности» вообще все просто. Когда идет речь о спасении человеческой жизни, не грех и в торец дать. Победителей, как известно, не судят.

Но, увы, на ейском пляже все радовались удачным кадрам падения самолета, а тем временем летчик, потерявший сознание в результате катапультирования на низкой высоте, просто утонул. И скорая тривиально не успела. Наверное, все телефоны были заняты…

В такие моменты становится просто стыдно за людей.

Автор: Роман Скоморохов https://topwar.ru/221888-ejsk-uzhe-ne-rossija-ili-chto-proishodit-s-rossijanami.html

Свежие комментарии