Американский миф о войне из-за рабства

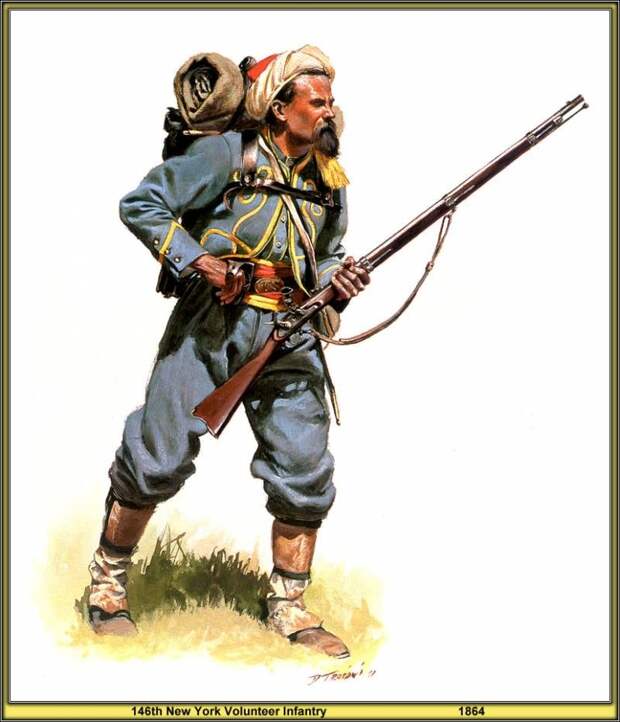

Американский художник Дон Трояни

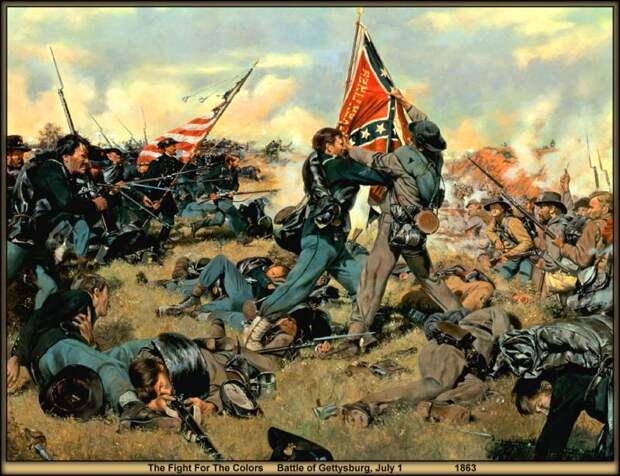

160 лет назад в США началась Гражданская война. Промышленный Север насмерть бился с рабовладельческим Югом. Кровавая бойня длилась четыре года (1861–1865) и унесла больше жизней, чем все остальные войны, в которых участвовали США, вместе взятые.

Миф о войне «за отмену рабства»

Основной миф о Гражданской войне в США – это «война из-за рабства». Для обычного обывателя, который, вообще, знает о войне Севера и Юга, это война за отмену рабства в южных штатах, за свободу негров. Юг поддерживал расизм и рабовладение, а прогрессивный Север во главе с Линкольном верил в равенство людей и выступил за отмену рабства.

Однако это обман, дымовая завеса. Основной причиной конфликта стал раскол элиты, слабость центральной власти, и разделение страны на два экономических самодостаточных региона – промышленный Север и аграрный Юг. В южных штатах практически не было оружейных заводов, было мало литейных, ткацких или кожевенных фабрик и предприятий. Не было судостроительной отрасли, которая бы могла строить военные корабли. Практически вся индустрия: фабрики и заводы, верфи и рудники, оружейные предприятия и угольные копи были на Севере. В результате американцы воевали за будущее страны: дальнейшая централизация и индустриализация, либо децентрализация, сохранение разделения страны на два различных региона, с двумя элитарными группами.

Таким образом, в Штатах сложилось две разные элитарные группы. Их интересы противоречили друг другу. Их капиталы, богатства основывались на различных сферах, отраслях экономики. На Севере была создана мощная индустрия и банковский (финансовый) сектор. Северяне поняли, что будущее за кабальным ссудным процентом (финансы) и развитием мощной промышленности, которая базируется на эксплуатации миллионов «свободных» людей (без цепей, но нищих, работающих за кусок хлеба), мигрантах. Аграрный сектор, основанный на использовании, как труда рабов, так и батраков, не приносил таких баснословных прибылей, как банки и заводы. Северу нужно была закрыть с помощью высоких тарифов свой внутренний рынок от тогдашнего индустриального лидера, «мастерской мира» – Англии. Южным штатам, экономика которых ориентировалась на экспорт аграрного сырья («король – хлопок»), наоборот, не нужно было закрывать свой рынок.

Хищники против чужих

Это был конфликт двух технологических укладов и элит, паразитировавших на населении, как на Севере, так и на Юге. Капиталистическая экономика северных штатов требовала расширения рынка труда и сбыта, новых миллионов бесправных рабочих, которые будут работать на предприятиях и станут новыми потребителями. Капиталистическая система на Севере подошла к пределу роста. Дальше – только кризис и разрушение. Выход был только в расширении подконтрольной зоны и в войне, которая разрушает старый порядок и позволяет создать новый.

Хозяевам Севера нужно было, с одной стороны, закрыть свой рынок от более развитой британской экономики, с другой стороны – расширить свою зону за счёт южных штатов. Северной элите были нужны новые миллионы рабочих рук, нищих, без земли и средств к существованию, которые будут работать за мизерную зарплату, и новые потребители. Рабов в сельском хозяйстве могли заменить тысячи сельскохозяйственных машин, увеличив рентабельность аграрного сектора. Также нужно было сломить сопротивление южной элиты, чтобы создать единую централизованную державу, способную вскоре бросить вызов конкурентам внутри западного проекта.

Хозяевам индустриального Севера нужно было расширить свою систему, иначе – кризис и разрушение. В этом же лежат и ответы на причины всех мировых войн. Западный мир, капиталистическая система периодически подходит к пределу роста. Чтобы выжить, нужно разгромить и ограбить конкурентов, захватить их трудовые и сырьевые ресурсы, рынки сбыта. Так, Север разгромил Юг, создал единую страну и экономическую систему. Перед началом Гражданской войны США по объемам промышленного производства вышли четвертое место. При этом методы в промышленности не сильно отличались от рабских. Действовала потогонная система, форма производства, которая допускала самые жесткие методы эксплуатации рабочих. Рабочих загоняли до смерти или делали калеками, хронически больными людьми за довольно короткий промежуток времени. Работали с самого детства и чаще всего к 30 годам люди превращались в развалины. До старости доживали немногие.

Небольшая кучка богачей, банкиров, хозяев фабрик, газет и пароходов сказочно обогащалась. Для этого загоняли до смерти белую американскую бедноту, приезжих белых мигрантов – ирландцев, шотландцев, немцев, поляков, шведов, итальянцев и прочих. В сущности, это были белые рабы. Формально свободные, но де-факто – «двуногие орудия». Без денег, прав (вся система управления, суды и пресса – под контролем богачей), нормального жилья, орудий производства. Белых рабов не жалели, в бегстве от нищеты на родине, в погоне за американской мечтой в Америку приезжали всё новые и новые мигранты.

Неизбежность войны

Хозяевам Севера нужна была вся страна и в будущем – первое место в мире. Штаты были одним из ведущих проектов западного мира. «Отцами-основателями» были масоны, представители закрытых элитарных лож и клубов. Даже в новейшей истории почти вся элита США – это выходцы из скрытых от простых обывателей клубов и организаций. Членами таких клубов становились представители политической, финансовой, промышленной элиты. Выходцы из самых богатых и влиятельных семей США.

К примеру, «Череп и кости» – старейшее тайное общество студентов Йельского университета. Среди патриархов этой ложи были Тафты, Рокфеллеры, Буши и т.д. В таких ложах и клубах представители американской элиты получают определённое воспитание. Именно там определяются будущие губернаторы, сенаторы, министры и президенты. Игра в «демократию» – это иллюзия выбора для миллионов простых американцев. Как известно, выборы в США всегда выигрывает наиболее состоятельный кандидат, который получил поддержку большей части финансово-промышленной элиты.

В XIX столетии США только шли к мировому лидерству. Северным семьям нужен был контроль над Югом, чтобы США могли выйти на мировую арену. В середине столетия в Калифорнии открыли богатейшие залежи золота. Это позволило добывать более трети мирового объема добычи этого драгоценного металла. Благодаря золоту и жесточайшей эксплуатации белых рабов США развернули строительство огромной сети железных дорог. Но чтобы стать лидером Запада, а затем и всего мира северянам нужно было решить проблему Юга.

Южные штаты фактически были самодостаточны. Южане довольствовались тем, что имели. На желание северян им было плевать. Южная элита довольно сильно отличалась от северной. У южан не было грандиозных планов завоевания мирового господства. Эти планы исходили из протестантской этики северян, которая имела ветхозаветное происхождение. С делением людей на «избранных богом», отмеченных богатством и бедняков-неудачников. Соответственно, «избранные» должны были править миром.

Для сельского хозяйства, основы экономики Юга, было достаточно имеющихся трудовых ресурсов. Основными сельскохозяйственными культурами были хлопок, табак, сахарный тростник и рис. Сельскохозяйственное сырье шло на северные предприятия и вывозилось в другие страны, в основном в Британию. Южная элита была довольна сложившимся порядком. Что интересно, но «рабовладельческая» (рабами владели и северяне) южная элита в некотором отношении была даже гуманнее к представителям других рас, народов и конфессий. Во Флориде жили испанцы, в Луизиане – французы, в Техасе – мексиканцы. В северную элиту могли пробиться только англосаксы-протестанты. В виде исключения – голландцы или немцы. Католики подвергались дискриминации. На Юге к ним отношение было терпимым. В южную элиту входили католики испанского и французского происхождения. Понятно, почему южане не пожелали мириться с планами хозяев Севера. Они предпочли восстать и создать своё государство.

«Свобода» от рабства

На Юге негры, как и на Севере, были «двуногими орудиями», имуществом, их можно было продать, проиграть в карты или даже убить. Но в южных штатах негры были ценным имуществом, они получали пищу, имели жилье, свои участки земли. Часто это было «патриархальное рабство», когда рабы считались практически членами семьи. Что несла неграм «свобода»? Они «освобождались» от работы, дающей пропитание, жилья, участков земли, устоявшегося быта и традиционной жизни. Их изгоняли с плантаций, лишали всего того немногого, что они имели.

При этом затем приняли законы о бродяжничестве. Ранее в Англии по схожей схеме расправились с крестьянством. Хозяевам понадобилась земля, чтобы устроить пастбища для овец. Шерсть шла на мануфактуры. Оставались лишь немногие батраки, пастухи. Остальные крестьяне стали лишними. Как тогда говорили: «овцы съели крестьян». Крестьяне, лишенные средств к существованию, шли работать на мануфактуры, где условия жизни были намного хуже и страшнее. В рабство. Те, кто не хотел, становились бродягами, пополняли городское дно. Против бродяг применили «кровавое законодательство», нищих клеймили, отправляли на предприятия, при повторной поимке казнили. Были убиты десятки тысяч людей.

Негров лишили всех опор в жизни, выгнали с плантаций, из родных домов. Получили дикий разгул «чёрной преступности». В ответ белые стали создавать народные дружины (ку-клукс-клан). Началась волна судов Линча. Была создана атмосфера взаимной ненависти, страха. Общество попало под контроль плутократии.

Поэтому нет ничего удивительного, что за «рабовладельцев» воевал довольно большой контингент негров, как рабов, так и свободных. Уже в начальный период войны на стороне армии Конфедерации воевали крупные отряды негров (до нескольких тысяч бойцов). По разным данным, на стороне южан воевало от 30 до 100 тыс. чернокожих. Правда, в основном на нестроевых должностях – плотники, строители, повара, санитары и пр. В ополчениях штатов негры служили в боевых частях с самого начала войны. Часто негры воевали за своих хозяев, были их телохранителями. В армии Конфедерации, в отличие от северян, не было дискриминации по расовому признаку. У конфедератов были и смешанные части – из белых, черных, мексиканцев и индейцев. На Севере чёрным не разрешали служить вместе с белыми. Формировались отдельные негритянские полки, их офицерами были белые.

Большинство индейских племен поддержали Юг. Это не должно удивлять. У янки (жители северных штатов) действовал принцип: «хороший индеец – мёртвый индеец». Они их, вообще, за людей не считали. Южане были более гибкими. Так, племена чероки ещё до войны стали частью южного мира. Имели свою власть, суд и даже рабов. После войны им пообещали доступ в конгресс.

Автор: Самсонов Александр

https://topwar.ru/181993-amerikanskij-mif-o-vojne-iz-za-rabstva.html

Зачем Россия помогла американскому Северу победить Юг

Схватка двух элит и двух экономических укладов

Война Севера и Юга была схваткой двух американских элит. Северяне претендовали на господство над всей Северной Америкой, затем всей Америкой (Северной и Южной), далее – мировое господство. Белые и чёрные были в этой войне всего лишь «пушечным мясом». Южная элита сформировала довольно сложившийся уклад жизни, на большее не претендовала. Когда Север стал оказывать слишком сильное давление, на Юге решили воевать за свою свободу и свой образ жизни. Для подавляющего большинства южан (крупных плантаторов, рабовладельцев было не более 0,5 % от населения южных штатов) это была война за независимость и свободу. Южане считали себя нацией, которой угрожает опасность. Поэтому они решили совершить сецессию, выход из федерального государства. Вполне законный процесс в рамках правового поля Америки. Неудивительно, что многие современные южане до сих пор считают, что их предки воевали за правое дело.

Таким образом, перед Америкой было два пути: путь дальнейшей индустриализации и централизации, с сокращением прав отдельных штатов и созданием великой державы, либо сохранение децентрализации, автономии аграрных южных штатов. Поэтому уже в начале XIX века были обозначены противоречия, которые и привели к войне. Баланс сил, после долгих споров в конгрессе, закрепили Миссурийским компромиссом 1820 года. По нему рабство запрещалось на территориях, которые не были преобразованы в штаты. Штат Миссури были принят в США как рабовладельческий. В дальнейшем штаты решили принимать в государство парами – один рабовладельческий и один свободный от рабства.

Юг и Север спорили по поводу экспортных тарифов. Северу, чтобы продолжить индустриализацию, нужен был протекционизм, защищавший американский рынок от британских товаров. С другой стороны, Юг из-за высоких пошлин на иностранные товары, вынужден был втридорога покупать различные машины, оборудование и товары у промышленно развитых северных штатов. Такая политика северных «торгашей-лавочников» очень злила южан. Юг был заинтересован в аграрном экспорте и в свободной торговле с Европой, ему высокие тарифы были не нужны. Южане вполне обоснованно опасались ответных действий Британии и других держав в отношении американских товаров (в первую очередь сырья).

Также федеральное правительство контролировало вывоз хлопка, вынуждая продавать его на предприятия легкой промышленности США. Правительство лезло в налогообложение штатов. То есть, в сущности, федеральные власти в определённом отношении повторяли политику британской метрополии, что ранее вызвало Американскую революцию. Теперь в роли метрополии (развитого ядра империи) выступал Север, а в роли колонии – Юг.

Поэтому новое повышение тарифов в 1828 году вызвало большое недовольство аграрных штатов. Особенно Южной Каролины. Это привело к кризису 1832 года. Южная Каролина заявила, что законы штата выше общегосударственных, и угрожала реализовать закрепленное в Конституции право на отделение. Президент Джексон пообещал применить военную силу против строптивого штата. Южане уступили, и в 1833 году был принят компромиссный тариф. Он освобождал от пошлин ряд сырьевых товаров, которые поставлял Юг. Одновременно конгресс признал право президента на использование вооруженной силы против мятежников.

В 1842 году блок южных и западных штатов добился принятия «Чёрного тарифа», более протекционистского, чем тариф 1833 года. Затем свободные и рабовладельческие штаты временно примирились на фоне внешней экспансии. В 1846–1848 гг. Союз получил от Англии на севере земли будущих штатов Орегон, Вашингтон и Айдахо. На юге американцы отняли у Мексики более половины всей земли, включая Техас (рабовладельческий), будущую Аризону, Нью-Мексику и Калифорнию. После этого американские политики несколько лет бурно спорили о будущем новых штатов. Наконец, был принят Компромисс 1850 года. Техас отказался от своих претензий на территорию Нью-Мексико, в обмен федеральный центр брал на себя обязательство погасить внешний долг штата. Калифорния признавалась свободным штатом. Южане добились более сурового закона о беглых рабах и того, что вопрос, будут ли территория Юта и территория Нью-Мексико рабовладельческими, решат на референдуме.

Компромисс продержался всего 4 года. В 1854 году конгресс принял закон «Канзас-Небраска». Он создавал новые территории Канзас и Небраска, открывал их для заселения и предоставлял населению этих территорий самостоятельно решить вопрос с оформлением или запретом рабовладения. В результате был отменён принятый конгрессом в 1820 году Миссурийский компромисс, по которому на территориях западнее реки Миссисипи и севернее 36°30’ с. ш., отошедших к США после покупки Луизианы, рабство было запрещено. Равновесие между Югом и Севером было нарушено.

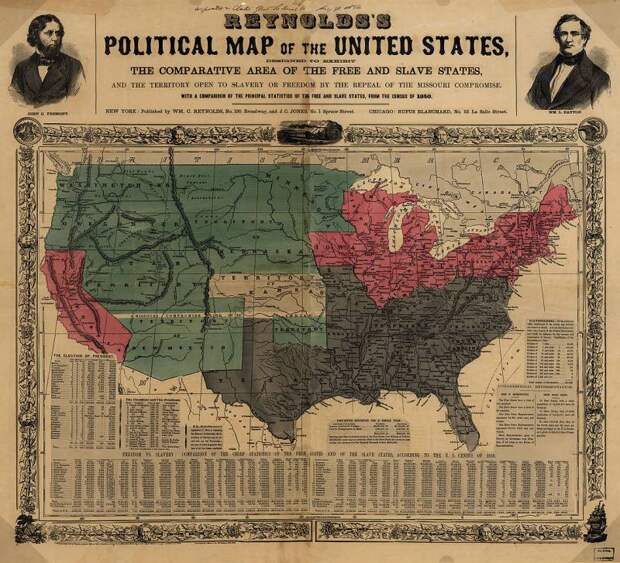

Политическая карта США 1856 года, на которой отмечены свободные штаты (красный), рабовладельческие штаты (серый), территории США (зелёный) и Канзас в середине

Две Америки

В Канзасе началась смута, конфликт между сторонниками фермерства и плантационного хозяйства, который продолжался несколько лет. В 1859 году прошло голосование по Конституции Канзаса, она запретила рабство в штате.Стоит отметить, что войну довольно долго сдерживал тот факт, что южные штаты имели преимущество в высших органах власти и могли лоббировать свои интересы на федеральном уровне. Так из 12 президентов Союза, между 1809 и 1860 годами, 7 были южанами (Мэдисон, Монро, Джексон, Гаррисон, Тайлер, Полк, Тейлор), которые не стремились притеснять своих земляков. А президенты-северяне, такие как Франклин Пирс и Джеймс Бьюкенен, старались дружить с Британией и не рвать отношения с Югом.

В декабре 1860 года президентом был выбран убеждённый сторонник централизации Штатов Авраам Линкольн. О сецессии объявила Южная Каролина. Напомню, что законы Союза не запрещали выход из состава США. Считая, что политическая программа нового президента угрожает Югу, в начале 1861 года за Южной Каролиной последовали 6 штатов – Миссисипи, Флорида, Алабама, Луизиана, Техас и Джорджия. Отколовшиеся штаты созвали конвент в Монтгомери (Алабама). 4 февраля 1861 года они создали Конфедеративные Штаты Америки (КША). Президентом Конфедерации стал плантатор из Миссисипи Джефферсон Девис. К КША присоединились также Вирджиния, Арканзас, Северная Каролина и Теннесси.

Президент Бьюкенен вплоть до инаугурации Линкольна в марте 1861 года не мешал южанам захватывать федеральную собственность в своих штатах. Южане без боя заняли арсеналы, форты и другие военные объекты. Исключением стал только Форт Самтер, находившийся в гавани Чарльстона (Южная Каролина). Это произошло 12 апреля 1861 года. На предложение капитулировать его комендант ответил отказом: начался обстрел, на который форт ответил своим огнем. После 34-часового боя гарнизон расстрелял весь боезапас и сложил оружие. Погиб (в результате несчастного случая) только один человек. Однако события в форте Самтер были восприняты на Севере и Юге как начало войны.

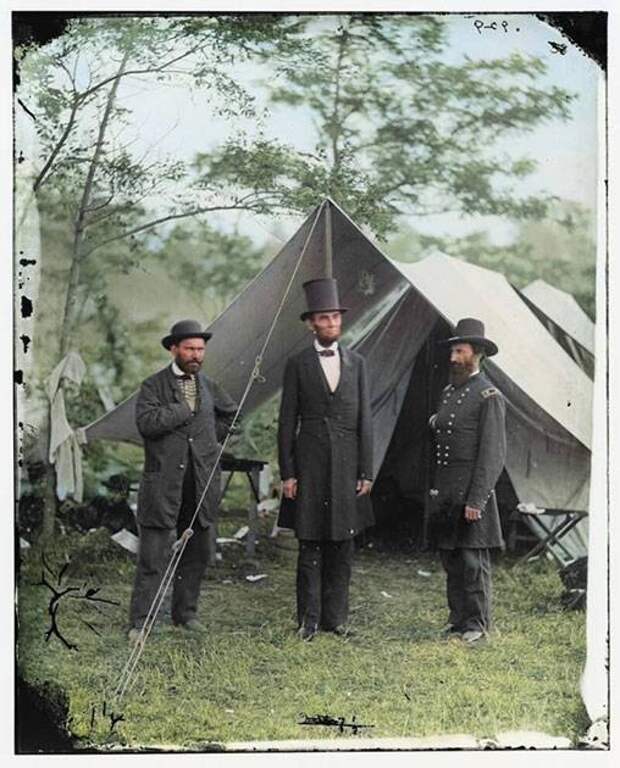

Президент Авраам Линкольн (в центре) вместе с основателем секретной службы, а позднее знаменитого «агентства Пинкертона», Аланом Пинкертоном (слева) и генералом Джоном А. Макклернандом. 3 октября 1862 года

Информационная подготовка

На Севере довольно долго готовили общественное мнение, вели информационную войну. Создавали образ «проклятых рабовладельцев-плантаторов», которые угнетают негров (хотя положение чёрных в «свободных» штатах было не лучше). Северян делали «хорошими парнями». Этот этап прошёл настолько успешно, что эти образы были восприняты и тогдашним мировым сообществом. Прогрессивная общественность Европы в целом поддержала Север. На стороне Севера сражались недавние эмигранты (до четверти всей армии), немцы, ирландцы, англичане, канадцы. В войне отметились «Швейцарские стрелки», «Гвардия Гарибальди», «Польский легион» и «Гвардия Лафайета», но лучшими бойцами были ирландцы. Их телами (белых мигрантов) хозяева Севера и забросали отчаянно сражавшихся южан.В итоге страны Европы не решились оказать масштабную помощь Конфедерации, хотя им это было экономически и политически выгодно. Помогать работорговцам было «некрасиво». В итоге до настоящего времени в общественном сознании Запада, особенно в самих США, господствует мнение, что доблестные северяне бились «за свободу рабов». Хотя Линкольн сначала освободил не всех американских рабов, а только в штатах Конфедерации: северяне ждали массового восстания негров в тылу у южан, которого, впрочем, не произошло. Однако произошло усиление бегства рабов с Юга на Север, что ударило по хозяйству КША. Резко возросла чёрная преступность, в момент, когда белые мужчины были мобилизованы на фронт.

Сам Линкольн уже в ходе гражданской войны говорил:

«Моя главнейшая задача в этой борьбе – спасти Союз, а не спасти или уничтожить рабство».

Хозяева Севера во главе с Линкольном не верили в равенство рас. Линкольн открыто говорил:

«Я не выступаю и никогда не выступал за предоставление неграм права становиться избирателями, судьями или должностными лицами, права на заключение брака с белыми людьми; и, кроме того, я добавлю, что между черной и белой расами существуют физиологические различия, которые, по моему мнению, никогда не позволят им сосуществовать в условиях социального и политического равенства».

Должно сохраниться положение высшей и низшей рас. Высшее положение принадлежит белой расе. Рабство осуждалось за экономическую неэффективность, и рабы должны были получить свободу за выкуп.

Ещё в 1822 году под покровительством Американского колонизационного общества (учреждённого в 1816 году) и других частных организаций в Африке создали колонию «свободных цветных людей». На Севере набрали несколько тысяч негров и отвезли в Западную Африку. Колонию назвали Либерией. Интересно, что америко-либерийцы уже восприняли ценности Америки и не хотели возвращаться к «истокам». Они захватили побережье современной Либерии, затем развили экспансию на землях современных Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара. Либерийцы считали себя высшей кастой и желали господствовать над туземцами.

Затем в Союзе началась громкая информационная кампания «за права негров». Негры долго не поддавались на провокации. Возвращаться в далёкую и незнакомую Африку они не хотели. Но в итоге ситуацию на Юге раскачали. Прокатилась волна негритянских бунтов. Естественно, что их легко подавили. Одновременно ширилось движение за освобождение негров-рабов в США (аболиционизм). Аболиционисты устраивали бегство рабов из рабовладельческих штатов в свободные. Этот вопрос неоднократно подрывал мир между Югом и Севером.

В итоге Север выиграл информационную войну ещё до начала войны. Конфедерация во время войны оказалась в дипломатической изоляции, хотя надеялась на помощь Англии и Франции. Юг не смог получить кредиты на войну. Также сыграл свою роль тот факт, что Испания, Франция и Англия в это время увязли в войне в Мексике. Великие европейские державы влезли в гражданскую войну в Мексике.

Американская ошибка России

Правительство русского императора Александра II полностью поддержало политику Линкольна. США, пока были слабыми, умело использовали Россию, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны Британии. Петербург поддержал единые США, направил к берегам Америки эскадры Попова и Лесовского. Русские корабли прибыли в Нью-Йорк и Сан-Франциско в 1863 году и показали всему миру, что Россия и США являются союзниками. Русские корабли, в случае выступления Англии на стороне Конфедерации, могли угрожать морским коммуникациям Британии. В результате Англия так и не решилась поддержать Юг.Чтобы ещё больше усилить США в противовес Британии, Петербург пошёл на продажу американцам Русской Америки в 1867 году. Уже довольно скоро стало ясно, что это стратегическая ошибка. Мы получили нового врага на мировой арене в лице единых США. Америка стала претендовать на мировое господство. Хозяева США натравили на Россию Японию (война 1904–1905 гг.), стали организаторами трех мировых войн, включая так называемую «холодную» (в сущности, третью мировую войну).

Американский финансовый капитал выпестовал Гитлера, подтолкнул Германию на Россию. Ныне США снова пытаются решить свои проблемы и кризис капитализма за счёт русского мира.

Таким образом, правительство Александра II Освободителя сделало огромную ошибку, когда решило поддержать «прогрессивный» Север. В национальных интересах России выгодно было ослабление США, их распад на Север и Юг.

Артиллерия северян под Йорктауном (Вирджиния). 1862 год

Автор: Самсонов Александр Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org/

https://topwar.ru/182466-zachem-rossija-pomogla-amerikanskomu-severu-pobedit-jug.html

Свежие комментарии