Сколько стоит война для России?

Понять, во что вообще обходится война, очень сложно. Однако мы попробуем, основываясь на открытых данных из российской прессы, как это делают аналитики с другого конца планеты.

Как это ни странно, но американцы довольно успешно обрабатывают все, что публикуется у нас и на основании этого делают выводы. Петр Бутовский и Томас Недвик дали расклад о том, сколько стоит война в плане техники для Вооруженных сил России.

Естественно, наибольший интерес вызвали те образцы, которые принимают самое непосредственное участие в СВО, так как некоторые виды самолетов и вертолетов были реально сбиты или получили повреждения, не позволяющие дальнейшую эксплуатацию, и на их замену требуются немалые суммы.

Напрямую у нас не очень принято говорить о ценах, но и не запрещено. Потому цены откопать можно, а стало быть, и прикинуть, насколько это дорогое дело – контроль воздуха.

Су-57

Понятно, что это были испытательные применения в обстановке уже не приближенной, а реально боевой. Авиационные полки пока еще не вооружены Су-57, самолеты, которые применялись в СВО, были самолетами, которые находятся в 4-м Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава.

Логично и понятно, что самолеты, на которых учат пилотов, да и пилоты, которых готовят летать и воевать на этих самолетах, в самое пекло не полетят. Боевое применение было со своей территории, не подвергая самолеты опасности.

Вопрос «сколько стоит Су-57?» обсуждался уже не раз,

Реальная стоимость двух первых экземпляров была озвучена Министерством обороны в 4,7 миллиарда рублей. Цифра вызвала шок, однако, это была действительно стоимость первых самолетов. Дальше пошло снижение цены, вызванное заключением первого контракта на 76 самолетов, и в серийном производстве стоимость самолета достигла 3,19 миллиарда рублей.

Прогнозируют, что если Су-57 будет выпускаться и дальше серийно, что маловероятно, учитывая полное отсутствие к нему интереса у потенциальных покупателей, то его стоимость может упасть до 2,5-2,6 млрд. рублей.

Но это как бы цена «для своих». Если перевести в доллары, то стоимость Су-57 будет около 42 миллионов долларов, что значительно ниже, чем у экспортного Су-35С (около 83 млн долларов) и F-35 (80-100 млн долларов), но это только для российского Минобороны. На экспорт машина если и пойдет, то совсем по другой цене.

Однако и для своих самолет не дешев. Остается только готовить пилотов и отрабатывать боевое применение, поскольку чем больше будет летать и стрелять Су-57, тем больше шансов на то, что его захотят купить.

Су-35С

В декабре 2015-го года был заключен второй контракт с производителем на поставку 50 Су-35 в течении пяти лет (до 2020 года), а сумма договора составила 100 млрд рублей. Таким образом, стоимость одной единицы составляет 2 миллиарда рублей.

Естественно, стоимость Су-35 для зарубежных клиентов иная. В 2018-м году на Санкт-Петербургском экономическом форуме были обнародованы детали контракта на поставку 24 самолетов Су-35 в Китай. Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, а одна единица таким образом обойдется китайской стороне в 104 миллиона долларов или 6,7 млрд рублей.

Ил-76МД-90А

Министерство обороны России заключило контракт на производство Ил-76МД-90А стоимостью 3,570 млрд рублей каждый, что говорят, оказалось ниже собственных затрат производителя.

4 октября 2012 года Министерство обороны России заказало 39 самолетов Ил-76МД-90А с поставками в период с 2014 по 2020 год. Стоимость контракта составила в среднем 139,4 млрд рублей, или 3,570 млрд рублей за штуку. Цена была проиндексирована, а цена конечного самолета, который будет поставлен в 2020 году, составила 3,710 млрд рублей.

Цены стали известны послу публикации материалов из судебных процессов от Минобороны к ОАО «Авиастар», после того как производитель не уложился в указанные в договорах сроки.

В апреле 2017 года Минобороны России признало, что основной причиной задержки стало большое количество отказов нового оборудования самолета, значительное количество изменений в его документацию, внесенных конструкторским бюро Ильюшина в процессе производства, а также дополнительные требования к системам самолета, которые были введены Минобороны.

Руководство компании «Авиастар-СП» пожаловалось на значительный рост цен субпоставщиков. По данным российских СМИ, завод терял по миллиарду рублей на производстве каждого самолета, а потому требовал пересмотра контракта. В мае 2019 года Минобороны согласилось изменить условия контракта. Однако новые условия, в том числе и цена, неизвестны.

Ка-52

Цену одного вертолета Ка-52 можно узнать в финансовом отчете его производителя, завода «Прогресс» в Арсеньеве, за 2021 год.

Согласно этому документу, завод поставил Министерству обороны России в 2021 году 12 вертолетов и получил 11,497 млрд рублей, или 958 млн рублей за каждый вертолет.

Однако американские эксперты считают, что себестоимость производства одного вертолета оказалась выше и составила 1 177 млн рублей. Это означает, что производство каждого Ка-52 приносит убыток в размере 219 млн рублей.

Цифры не бесспорные и подтверждение у них косвенное. Но российская промышленность уже давно жалуется на такую политику Минобороны, которая вынуждает производителей снижать цены. Предприятия соглашаются на это, потому что, чаще всего, контракт Министерства обороны является их единственным источником дохода. Это нормально для предприятий военно-промышленного комплекса.

При этом в министерстве действует принцип установления цен в долгосрочных контрактах, которые не учитывают реальную инфляцию, которая составляет от 5 до 12 процентов. Это означает, что многие заводы фактически продают свою продукцию ниже их фактической стоимости. Позже правительство пытается компенсировать эти потери, поскольку не может позволить оборонной компании обанкротиться. Например, государство может выплачивать долги, которые предприятие должно государственным банкам. Для российской промышленности это не очень полезно, но так оно и есть.

Приведенные выше ценовые показатели близки к другому значению, полученному из опубликованных в апреле 2019 года данных относительно тендера на страхование перевозки партии экспортных вертолетов Ка-52Е, поставленных в Египет.

Заявленная в страховках стоимость одного вертолета оценивалась в 1 102 млн рублей, что по тогдашнему курсу составляло $17 млн. Конечно, Египет, заказавший в 2015 году 46 вертолетов Ка-52Е, заплатил за них гораздо больше. Страховая стоимость, вероятно, соответствует сумме, полученной заводом-изготовителем (остальную часть денег берет посредник, то есть «Рособоронэкспорт»).

Если цифры потерь соответствуют действительности, то для российского бюджета это обойдется в сумму более 30 миллиардов рублей только на компенсацию потерянных машин. Если же цифры не верны, то «остаток» суммы легко уйдет на капитальный ремонт машин, которые эксплуатируются в боевых условиях.

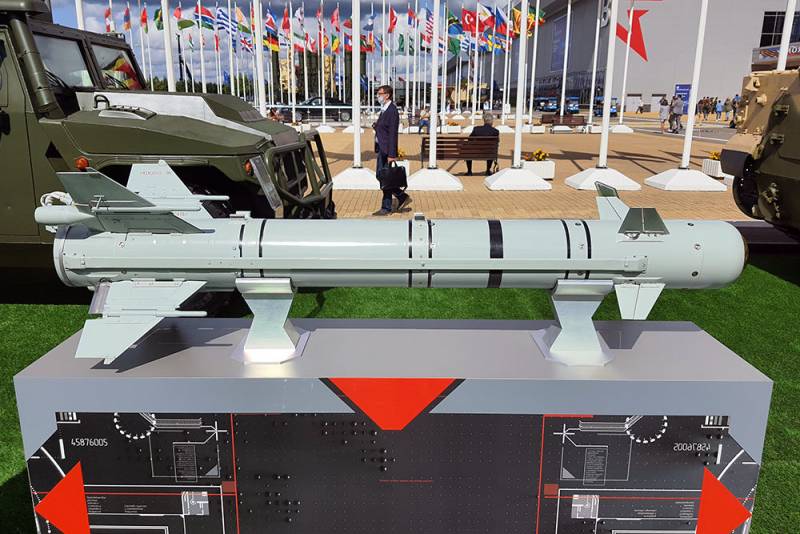

Ракета Р-77-1

Р-77-1, известная в НАТО как AA-12B «Adder», является основной ракетой класса «воздух-воздух» средней (до 110 км) дальности, используемой российскими ВКС.

Цену ракеты можно узнать из судебного дела, возбужденного в 2019 году Министерством обороны России против производителя, ГМКБ «Вымпел» имени Торопова. Министерство потребовало компенсацию за задержку поставки партии из 10 ракет Р-77-1 в ноябре 2018 года общей стоимостью 299 млн рублей, что означает, что одна ракета стоила 29,9 млн рублей по ценам 2018 года.

Этот случай позволяет также оценить объем производства ракет Р-77-1. Сообщалось, что стоимость всего пятилетнего ГОЗ на 2018-2022 годы составила 64,88 млрд рублей, чего, предполагая фиксированную цену, хватило бы на 2 170 ракет, или около 430 в год.

Говоря о цифрах, можно сделать вывод о том, что в плане авиационных ракет Р-77 у нас порядок. Ракеты «воздух-воздух» не расходуются в таких количествах, как ракеты класса «земля-земля».

Противотанковая ракета ЛМУР

Легкая многоцелевая управляемая ракета LMUR (или «Изделие 305») является новейшим и самым совершенным российским противотанковым оружием. Ракета находится в серийном производстве около пяти лет, испытания шли с 2016 года, на вооружение «Изделие 305» приняли в 2022году. В настоящее время ракета используется на вертолетах Ми-8МНП-2, Ми-28НМ и Ка-52М.

ЛМУР тяжелее других российских вертолетных ПТРК, её вес составляет 105 кг (для сравнения: 9М120-1 «Атака-1» вместе с пусковой трубой весит 48,5 кг, а 9М127-1 «Вихрь-1» — 59 кг вместе с пусковой трубой). Её боеголовка также примерно в три раза больше: 25 кг по сравнению с 7,4 кг у «Атака-1» и 8,6 кг у «Вихрь-1», что говорит о значительно большей бронепробиваемости.

Максимальная дальность полета ЛМУР составляет 14,5 км, что выше, чем у других российских вертолётных ПТУР.

О цене ЛМУР можно узнать из судебного дела, возбужденного Министерством обороны России против производителя, Конструкторского бюро машиностроения в подмосковной Коломне. Это связано с заявленной компенсацией за задержку поставки партии из 30 ракет LMUR в 2018 году. Согласно этим документам, одна ракета LMUR стоила 14,2 миллиона рублей.

Объем производства можно оценить по тому же документу. Стоимость всего трехлетнего контракта (2018-2020 годы) составила 1,807 млрд рублей, чего хватит на 127 ракет, предполагая фиксированную цену. Партия 2018 года составляла 30 ракет, что подразумевает производство около 50 ракет ежегодно в последующие годы.

Немного, но оружие только принято на вооружение. Есть сведения об успешном боевом применении во время СВО.

Танк Т-90

Стоимость одного танка составляет 187,5 миллиона рублей. Учитывая заявленные ВСУ объемы потерь российских танков (зачастую ничем не подтвержденные), то на компенсацию потерь действительно могут потребоваться приличные суммы.

Ту-160

Это много или мало?

Естественно, в США пытаются оценить финансовые возможности России по компенсации убыли техники в СВО. Не надо объяснять, зачем.

Возможность российской оборонной промышленности реагировать на экономические санкции, которые были введены или иным образом ужесточены после вторжения в Украину – вот главная задача американских аналитиков. Другими словами – есть ли ради чего городить огород? Смысл в санкциях, если они не будут работать должным образом, тормозя российскую экономику в целом и ВПК в частности?

Еще в апреле прошлого года высокопоставленный представитель министерства обороны США подтвердил изданию The War Zone, что способность России пополнять запасы своих сил серьезно пострадала от санкций, введенных США и их союзниками. В частности, чиновник отметил, что пострадала способность производить высокотехнологичные компоненты, в том числе для высокоточных боеприпасов.

Правда, с примерами было не очень. Единственное, что привел в качестве примера представитель американского министерства – это проблемы с российским самолетом ДРЛО А-100 «Премьер». Комментировать это заявление сложно, поскольку работы над А-100 идут. Возможно, что там существуют определенные трудности, программа испытаний была сдвинута с 2017 года (когда А-100 совершил первый полет) аж до 2024-го, но идет строительство второго экземпляра, который должен присоединиться к испытаниям.

Тот же высокопоставленный чиновник министерства обороны США не стал подробно останавливаться на том, какие системы затронуты введенными санкциями, насколько поражены цепочки поставок. Тем не менее, санкции усугубляют предыдущие проблемы с российской цепочкой поставок, сказали они.

Нехватка ключевых компонентов, вероятно, может увеличить стоимость российских военных самолетов и ракет, а также приведет к дальнейшим задержкам по срокам выпуска. Это не лучшим образом может сказаться на ведении конфликта с неопределенным сроком продолжения.

Вообще как бы ни развивались события на Украине, точнее, с какой бы скоростью стороны не уничтожали военную технику друг друга, изолированная позиция, в которой оказалась Россия, означает, что ей придется полагаться в первую очередь на свои внутренние производственные мощности для своевременного пополнения запасов вооружений.

И это тот вариант, когда деньги решают если не все, то очень многое, в том числе и поставки заблокированных материалов через «серый импорт».

Война всегда требовала огромного количества ресурсов, в том числе и финансовых. То, что за нами очень пристально наблюдают в этой сфере, ясно и понятно. Весь вопрос только в том, насколько действительно промышленный и финансовый сектора России окажутся боеспособны в конфликте, для которого действительно пока сложно определить сроки и границы. Автор: Роман Скоморохов https://topwar.ru/212468-skolko-stoit-vojna-dlja-rossii.html

Учесть ошибки и не делать новых: как развивались события в течение первого года СВО

Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов. Иллюстрация: Михаил Климентьев/ТАСС

Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов. Иллюстрация: Михаил Климентьев/ТАСС

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине прошел год. Наступившее сейчас стратегическое равновесие позволяет более-менее спокойно оценить характер этого вооруженного конфликта. Анализ ситуации проводит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кривопалов в журнале «Профиль».

Открытое военное противоборство России и Запада, поддерживающего Киев, породило не меньше вопросов, чем предшествовавший период политико-дипломатического противостояния. Неожиданностью для многих стало как отсутствие молниеносной победы России, так и установление на украинском театре военных действий (ТВД) относительно стабильной линии фронта.

Российские военные приготовления накануне 24 февраля были скорее демонстрацией возможностей, чем подготовкой сокрушительного удара. Открытый, лишенный следов маскировки характер стратегического сосредоточения сил говорил о том, что Москва до последнего рассчитывала на здравомыслие оппонентов — принятие Украиной и западными державами минимального пакета российских внешнеполитических требований.

Предположение, что в случае атаки киевский режим ждет мгновенный коллапс, не оправдалось. Кордонная форма развертывания совершенно не соответствовала тому, с чем столкнулась российская армия на поле боя. Эксцентрическое движение одновременно по нескольким направлениям привело к быстрому исчерпанию резервов. К началу марта разреженная линия фронта растянулась от западных пригородов Киева до Николаева на две тысячи километров, нигде не имея уплотнения боевых порядков, свидетельствующего о направлении главного удара. Развертывание в нитку было бы оптимальным вариантом, прекратись организованное сопротивление в течение нескольких дней. Однако этого не случилось. И тогда стало очевидно: российская армия не может одновременно осаждать крупные города у себя в тылу, охранять растянутые коммуникационные линии и продвигаться вглубь украинской территории.

К исходу первой недели марта, осознав ошибку развертывания, военно-политическое руководство России принялось искать выход из положения. 30 марта начался отвод войск из-под Киева. Решение об отходе, хотя и было правильным, оказалось крайне репутационно болезненным. Сокращение операционных направлений означало уплотнение боевых порядков российских войск на флангах так называемой Павлоградской дуги, но время было безнадежно упущено. Маневренная война не возобновилась.

Трудности развертывания, безусловно, сказались на скорости наступления, но вряд ли это объясняет весь последующий ход событий. Операции подобного размаха невозможно строить исключительно на эффекте внезапности и нокаутирующем импульсе первого удара.

Даже если боевой дебют и был разыгран не так, как задумывалось, последующее образование относительно стабильной линии фронта и сложности на пути ее сокрушения имели под собой системные предпосылки и не были результатом случайного стечения обстоятельств. Конечно, стратегический фронт на Украине сильно отличается от реалий обеих мировых войн. Он существует скорее в форме более или менее условной линии, после пересечения которой наступающий обнаруживается средствами технической разведки и оказывается в зоне эффективного огневого поражения.

Впервые за многие десятилетия в боях на Украине сошлись количественно и технологически сопоставимые противники. Российская сухопутная армия, численно относительно небольшая и ориентированная реформами 2010-х на локальные операции в экспедиционном режиме, оказалась в состоянии полномасштабного конфликта с 40-миллионным государством.

Относительное техническое превосходство не могло компенсировать недостаточную численность российских сухопутных войск и ВДВ. Российская авиация добилась превосходства в воздухе, но оно не переросло в тотальное господство, означающее полное прекращение боевой активности ВВС противника. Поскольку украинская ПВО остается неподавленной, невозможно обеспечить и полную изоляцию театра военных действий.

Одновременно с началом боевых действий Украина перешла в режим «перманентной мобилизации». Это позволило ей в течение первых 200 дней кампании удвоить количество частей и соединений на фронте, хотя при этом ВСУ, естественно, потеряли в качестве. Соотношение сил стремительно менялось невыгодным для России образом. Контрудар противника под Балаклеей доказал, что измотанные и обескровленные части российской армии при остром дефиците свободных резервов не могут удерживать растянутую линию фронта.

Российская армия в организационном отношении отказалась от традиционного кадрово-резервного принципа и вот уже почти 15 лет существует в режиме постоянной боевой готовности. Кадрированные дивизии, в которые при развертывании их до полной штатной численности должны вливаться поднимаемые в ружье резервисты, давно расформированы. Обученный запас номинально существует, но резервных соединений сокращенного состава, которые в случае мобилизации должны его абсорбировать, в российской армии нет. Однако, если вооруженный конфликт неожиданно выходит за определенный масштаб, относительно немногочисленная армия постоянной готовности рискует не справиться с возложенным на нее объемом задач. При этом в распоряжении военно-политического руководства страны нет механизма быстрого наращивания ее численности. Именно это и произошло на Украине.

Непопулярное решение о частичной мобилизации откладывалось до 21 сентября. Из-за отсутствия частей и соединений сокращенного состава призываемые запасные вливались непосредственно в действующие части, восстанавливая их численность. После оставления Харьковской области и Херсона линия фронта стала еще короче. Это дало возможность постепенно затянуть ее свежими войсками. К началу зимы положение на театре военных действий стабилизировалось.

Достаточно неожиданным открытием в области военной теории оказалось то, что относительно стабильный фронт возникает как вследствие перенасыщения ТВД войсками, так и в результате их нехватки. При этом противоборствующие армии столкнулись с явлением симбиоза архаичных оперативных форм, в чем-то даже предваряющих реалии Второй мировой войны, и новейших технических средств разведки, корректировки и дистанционного огневого поражения.

Международный дипломатический фон Украинского кризиса можно оценить как относительно благоприятный для Москвы. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и иные предпринятые Западом меры, ни надежно изолировать Россию, ни подорвать ее экономику так и не удалось. На стратегическом уровне «ядерный лом» надежно заклинивает механизм возможной эскалации. Доказательством этому служит отсутствие прямого вмешательства стран-членов НАТО в конфликт — они понимают риски такого шага. Военно-политические круги США пока не проявляли готовности к решительному повышению ставок.

Запасы советского вооружения, которое можно было бы передать Киеву, в странах Восточной Европы заканчиваются. США готовы поставлять Украине лишь малую часть номенклатуры тяжелых боевых систем своего производства, арсеналы же западноевропейских армий весьма ограниченны. Все эти поставки не компенсируют безвозвратных потерь украинской армии. Они бессильны изменить диспропорцию военных возможностей 40-миллионного (по некоторым данным, реальная численность населения Украины существенно меньше — меньше и мобилизационный потенциал) и 143-миллионной России.

С точки зрения Москвы в цепи элементов, образующих военную обстановку, наблюдается прогрессирующее ухудшение при движении вниз от горизонта внешней политики через стратегический и оперативный ярус к базовому тактическому горизонту.

Большинство проблем российской армии, к счастью, оказалось локализовано и уже скорректировано не на политико-стратегическом, но на оперативно-тактическом уровне. Вскрывшиеся недостатки боевой подготовки войск, нехватка снаряжения, а также изъяны штабного управления высшими соединениями сами по себе не фатальны и в разумные сроки могут быть преодолены. Все это позволяет с осторожным оптимизмом ждать развития событий в 2023 году.

Свежие комментарии