Половцы: откуда пришел этот загадочный народ на Русь и куда делся?

Половцы сильнее всех степных народов повлияли на Россию и изменили гены русского народа. В каждом из нас половецкая кровь, эти могучие варвары Сибири завоевали гигантскую территорию от Иртыша до Днепра...

Русь не знала о них до XI века, до самой смерти князя Ярослава Мудрого. Но и после него прошло 10 спокойных лет. Печенеги вытеснены за Дунай и реку Оку. Хазары вымирали, укрывшись в Крыму. Великая Русская Стена опоясала Русь на сотни километров с юга, закрыв славян от ужасной Степи деревянным частоколом стен и башен.

Казалось, ничто не может прорваться оттуда в Русь. Но в 1068 году пришли пугающие знамения описанные в Повести Временных лет:

"В те же времена было знамение в небе - точно круг посреди неба превеликий. А на западе взошла звезда луч имуще акы кровавее. В тот же год засуха была, так что изгорала земля. Се же бывають сия знамения не на добро. Это за грехи нашы, умножились грехи нашы".

А вслед за знамением вновь заколыхалась Степь, и побежали с нее к воротам Русской стены последние кланы печенегов, берендеев и торков. Они бежали от новой ударной волны, от варварских полчищ нового народа. Половцев.

400 лет до того

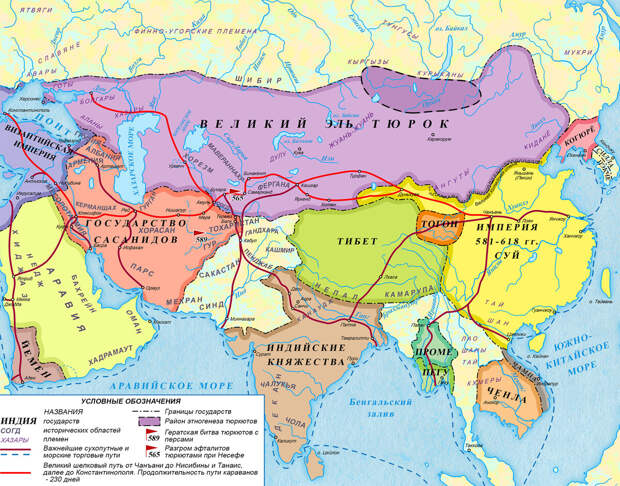

История половцев начинается в VII веке нашей эры, когда печенегов и их союзников сельджуков атакуют мусульманские государства будущего Узбекистана и Ирана в районе Аральского моря. Тогда - то и появляются половцы (куманы, кипчаки), поддерживая вторжение ислама ударами по печенегам с севера (с Южной Сибири).

Бежавших печенегов, которые вытеснили мадьяр (будущих венгров) с реки Урал, половцы атакуют вновь в VIII веке в союзе с волжскими булгарами. И печенеги уходят на Запад, (ссылку на их историю оставлю в конце статьи).

На 200 лет половцы исчезают с мировой сцены, и цветет Киевская Русь не догадываясь, какая страшная сила копится в далеком Приуралье. Затем у половцев демографический взрыв, их численность возрастает до миллиона человек.

Всем 20 ордам нужна территория для кочевья, выпаса скота и лошадей. Каждой половецкой орде в 50 000 человек нужна тысяча квадратных километров. Урала варварам теперь мало и в начале XI века половецкие орды форсируют Урал, затем Волгу и за 10 лет доходят до границ Руси.

Явление половцев

В 1068 году каган Шарукан огромной армией в 200 000 варваров штурмует Русскую Стену, разбивая обороняющихся на ней пограничников Киева вперемешку с печенегами, берендеями и торками. Внуки Ярослава Мудрого Изяслав, Всеволод и Святополк, выдвигаются им навстречу с армией Киевской Руси, но половцы громят русских.

Русских спасает то, что конные варвары не умеют брать городов и не хотят Русь оккупировать, предпочитая жить в междуречье Днепра и Дона, совершая набеги за русскими рабами и женщинами..

За 170 лет после этого Русь совершенно изменится. Столица Половецкого каганата Шарукань станет Харьковом, а русские князья переженятся на половчанках, пытаясь половцев замирить.

Андрей Боголюбский, сын половчанки, первым мутирует в степную смесь и с него все следующие Рюриковичи потеряют часть славянских генов. А за князьями и простой народ, в кровосмесительных связях получит половецкий ген.

Когда единая Киевская Русь распадется, половцы вместо викингов войдут в русские княжеские дружины воинами или будут использоваться в качестве наемников в русских, болгарских, византийских войнах. Тесно переплетясь с жизнью Руси, половецкий народ вместе с Русью и погибнет.

Половцы поддержат Мстислава Удалого в трагичной битве на реке Калке против монголов в 1223 году, а затем погибнут от вторжения 1240-х годов в виде Западного похода монголов с ханом Батыем...

Мы увидим последних половцев в Закавказье и Египте, мы найдем запись в венгерских документах 18 века о старике, говорившем на исчезнувшем языке куманов. Но половцы-кипчаки исчезнут. Как и все народы, которых исторгла на Русь Великая Степь..

https://dzen.ru/a/YKo0XWIi-n67x5GE

Кипчаки (половцы) — предки каких народов?

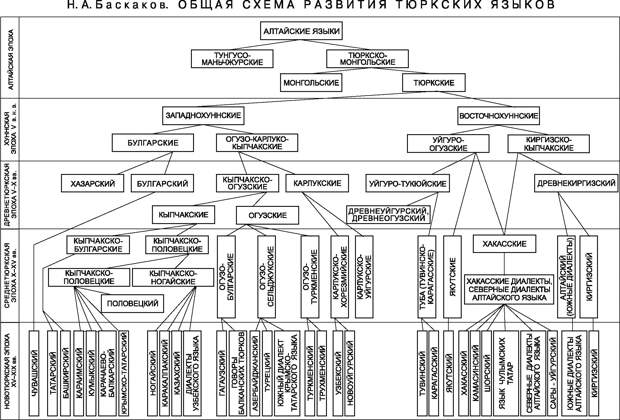

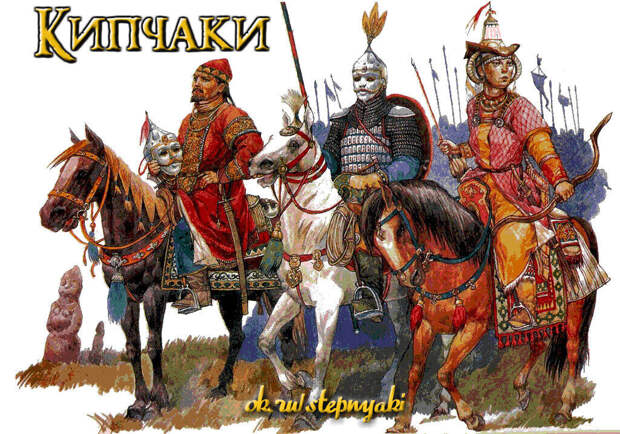

Кипчаки оказали большое влияние на происхождение многих народов, а их происхождение и быт всегда привлекали внимание, как ученых, так и всех, кто интересуется историей. В русских летописях кипчаков называли половцами, в европейских и византийских источниках — куманы, в венгерских источниках — кунами. Кыпчакский язык лёг в основу современной кыпчакской группы языков:: татарского, сибирско-татарского, башкирского, крымскотатарского, караимского, крымчакского, карачаево-балкарского, кумыкского, ногайского, казахского, киргизского, каракалпакского.

Происхождение кипчаков

Как и в случае со многими другими кочевыми этническими группами Евразии, существуют разные версии того, где и когда появились кипчаки. Так, русский географ и путешественник Григорий Ефимович Грум-Гржимайло 1860–1936) считал, что кипчаки были потомками динилинов, древнего народа Южной Сибири, которые по мнению китайских историков происходили от хуннов и занимали земли от Енисея и до Байкала.

Тюркско-немецкий ученый Йозеф Маркварт в своих трудах рассматривал кипчаков как этническую группу, принадлежащую к группе монгольских народов. Историк Василий Бартольд считал кипчаков тюркоязычными монголами. По его мнению, кипчаки как народ сформировались примерно в то же время, что и древние тюрки (то есть в 5-6 веках нашей эры). По словам советского археолога Дмитрия Савинова, кипчаки сформировались как народ в эпоху хунну в районе верховьев реки Обь, затем они вошли в состав тюркоязычных племен.

В работах современного российского историка Василия Усницкого говорится о возможности происхождения кипчаков от таежных народов Прибайкалья, подобных ойратам. И это лишь малая часть из всего списка версий о происхождении кыпчаков.

Предлагаем разобраться в происхождении кыпчаков через призму исторической хронологии. Как известно, самоназвание народа часто помогает пролить свет на его происхождение. В переводе с древнетюркского языка этноним "кипчак" означает "несчастный" или "незадачливый". Согласитесь, это довольно странно, учитывая, что самоназвание народов обычно имеет положительное значение.

Первое достоверное упоминание о кыпчаках относится к середине VIII века. Так, в надписях на каменном обелиске, посвященном уйгурам ильтемыш-Бильгинского кагана, говорится, что "уйгуры победили турок и кипчаков". Историкам удалось установить, что народ, известный в истории как кыпчаки, ранее носил другое самоназвание - "сиры". Давайте совершим путешествие в раннее Средневековье.

До появления великого тюркского каганата в V-VI веках многие тюркоязычные племена, которых китайцы называли "теле", кочевали по равнинам от Алтая до Великой Китайской стены. Из них два племени были самыми многочисленными и могущественными: сиры уйгуры.

Когда был создан первый, или великий тюркский каганат, повелители и уйгуры стали его частью в качестве вассальных племен. Когда в 630 году пал первый тюркский каганат, сиры и уйгуры вступили в борьбу за власть в степи. Победа досталась сирам, которые создали свой каганат, с центром не реке Толе. В китайских хрониках он называется сеяньтонским каганатом — государство племени сеяньто, существующее в 605—646 гг. в современной Монголии и Сибири. Предки кыпчаков кочевали в IV – VII вв. в степях между монгольским Алтаем и восточным Тянь-Шанем. В то время они входили в число 15 телеских племен.

Однако уйгуры не смирились со своим поражением и обратились за помощью к китайской империи Тан. Китайцам было невыгодно иметь на своих северных границах могущественного врага в лице каганата Серер, и поэтому они поддержали уйгуров. В 646 году уйгуры и китайцы разгромили Сирийский каганат.

Часть сиров сдалась уйгурам, в то время как другие бежали на запад, в земли восточного Тянь-Шаня. Власть в степи перешла в руки уйгуров, которые были признаны вассалами императоров Китая.

В 679 году восточные тюрки подняли восстание против танского Китая, получив немедленную поддержку от племен сиров. Благодаря этой помощи тюркам удалось избавиться от власти Китая и восстановить свою государственность. А сиры заняли второе место после тюрков в племенной иерархии во втором тюркском каганате (681-745).

Такое отношение было отмечено на мемориальных досках правителей второго тюркского каганата, где правящая раса была названа тюрк-сир. В свою очередь, уйгуры, давние соперники сиров поддержали Китай. В длительной борьбе с танским Китаем восточные тюрки потерпели поражение. В 745 году второй тюркский каганат пал под ударами китайцев и уйгуров. Союзники тюрок, сиры были истреблены победителями, а оставшиеся в живых бежали на север Алтая, получив от уйгурских победителей прозвище "кипчак", что означает "несчастный", "зловещий".

Сиры, бежавшие на север Алтая, начали новую жизнь. Они объединили вокруг себя местные племена и создали новый племенной союз. В дальнейшем новый племенной союз, созданный сирами, стал называть себя "кипчаки".

Кимакский каганат

В конце IX века в степях к западу от Алтая образовалось новое кочевое государство - Кимакский каганат. Кипчаки являются частью этого объединения и начинают расселяться на территории современного Казахстана. Кимакский каганат — древнее государство кочевников, располагавшееся на территории современного Казахстана и Южной Сибири примерно с 750 по 1035 годы. Государство занимало территорию в бассейне р. Иртыш и на западе до Уральских гор. Основным населением были кимаки, занимавшие восточные земли каганата; земли ближе к Уралу принадлежали кыпчакам, считавшимся западной ветвью кимаков.

Кипчакское ханство

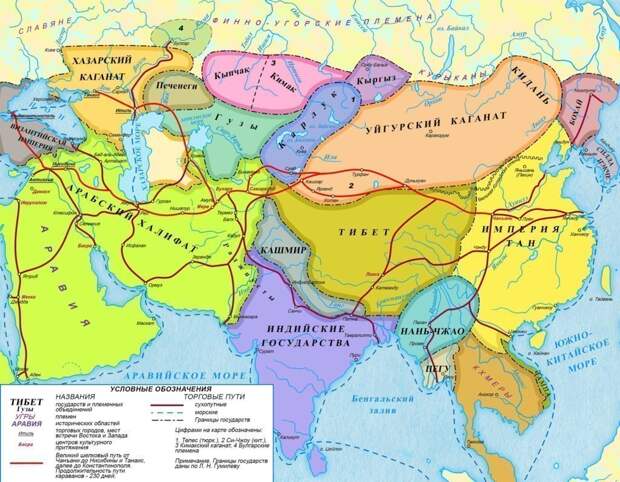

После падения Кимакского каганата в Центральной Азии в 1050 году образовалось Кипчакское ханство. Оно находилось на географической территории нынешнего Казахстана, кроме Семиречья. Земли бывшего Кимакского каганата к XI веку вошли в состав Кипчакского ханства.

На востоке Кипчакское ханство граничило с рекой Иртыш, западные рубежи его шли вдоль реки Волги, южные границы достигали Таласа и устья Дуная, а северные - сибирской тайги .Народы, жившие здесь, стали частью кипчакских племен.

Кипчакские племена смешивались со соседними народами, в частности, с тюрками и огузами. Исследователи кипчакской культуры полагают, что существовало около 16 племен кипчаков. Кипчаки ко второй четверти XI века смогли вытеснить огузские племена, которые проживали вдоль реки Сырдарьи, в Приаралье и в степях Прикаспия. Эти племена смогли захватить полуостров Мангышлак и окрестные земли, и границы их владений приблизились к Хорезму.

Среди этих племен были печенеги и хазары. Аланы, булгары. Господство кипчаков в степи продолжалось около двухсот лет с 1030 по 1240 год. Благодаря этому земли, населенные кипчаками, стали называться Дешт-и-кипчак, то есть. Степь кипчаков.

Роль степи как места развития кипчаков нашла отражение в одном из самоназваний кипчаков. Поэтому кипчаки называли себя "куманами", что означает "люди степи, или пустыни" (от тюркских слов "Кум" - песок, пустыня и "ман" - мужчина). В Европе кипчаков называли "команами", а кипчакскую степь называли Команией, то есть страной половцев. Русские называли кипчаков "половцами" (от слова "поле"), что означает "степняки". Кипчаки не создали единого государства, а образовали несколько независимых федераций племен, каждое из которых играло активную роль в политической, экономической и культурной жизни окружающего региона.

Половцы и русские княжества

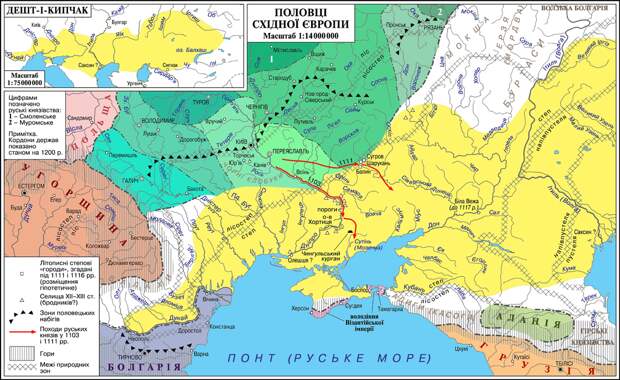

Так, например, племена западных кипчаков, которых русские называли "половцами", были важным фактором в жизни народов Северного и Южного Кавказа, Восточной Европы, включая древнерусские земли, а также Византии. Ниже на карте показаны походы русских князей против половцев.

К 1055 году относится их первое появление у русских границ. Половецкий хан Болуш с ордой вошёл в пределы Переяславского княжества и был встречен переяславской дружиной с князем Всеволодом Ярославовичем во главе. В 1061 году Всеволод Ярославович потерпел поражение от хана Искала, а Переяславская земля подверглась разорению. В сентябре 1068 года половцы в битве на реке Альте разбили войско Ярославичей и разорили приграничные земли. После этого военные походы половцев на русские земли приобрели регулярный характер.

Часто половцев использовали в междоусобной борьбе, за что киевский князь Олег был назван автором «Слова о полку Игореве» Гориславичем. Но были и династические браки.

В период существования Золотой Орды русские князья часто брали в жены половецких княжон. Начало этой традиции положил сын Ярослава Мудрого князь Всеволод, в 1068 году женившийся на Анне, дочери половецкого хана, которая так и вошла в историю как Анна Половецкая. Его сын Владимир Мономах также женился на половчанке. Киевский князь Святополк Изяславич был женат на дочери половецкого хана Тугоркана, Юрий Долгорукий — на дочери хана Аепы, от этого брака родился одним из самых известных князей — Андрей Боголюбский (ум. 1174).

Один из самых успешных походов против половцев был организовал Владимиром Мономахом после долобского съезда князей в 1103 год. Половцы были вытеснены на Кавказ, за Волгу и Дон. На Кавказе половцы поступили на службу к грузинскому царю Давиду Строителю. Они помогли очистить Грузию от турок-сельджуков и укрепить царскую власть.

Кипчаки и Средняя Азия

У Кипчакского ханства были сложные отношения с государством Караханидов, которые часто вторгались в восточные регионы земель кипчаков. Правитель сельджуков Алп-Арслан в 1065 году осуществил поход против кипчакского государства и захватил Мангыстау, но ближе к концу XI века кипчакам удалось отбить у сельджуков этот регион.

Между кипчаками и Хорезмом тоже шла напряженная борьба. Шах Хорезма проводил политику ослабления кипчакского государства. Хорезмийский шах Атсыз несколько раз осуществлял набеги на огузов, которые на тот момент подчинялись кипчакам. Далее в 1133 году хорезмийцы одержали победу над кипчаками. Но эта победа хорезмшаха не была окончательной. Кипчаки же после поражения хорезмийцам распались на две племенные группировки, что затем значительно ослабило их.

Хорезмийцы поняли, что кипчаков в открытом бою одолеть будет трудно, а поэтому решили воспользоваться внутренними противоречиями среди кипчакских племен. В то же время, хорезмийцы стали распространять ислам среди кипчаков.

В дальнейшем, хорезмшах во время междоусобной борьбы между ханом кипчаков Кадыр-Букой и его племянником Алии-Дереком решил завладеть городом Сыгнаком. При поддержке правителя города Отрара хорезмийцы захватили город Сыгнак в 1195 году.

Кипчакские правители в мировой истории

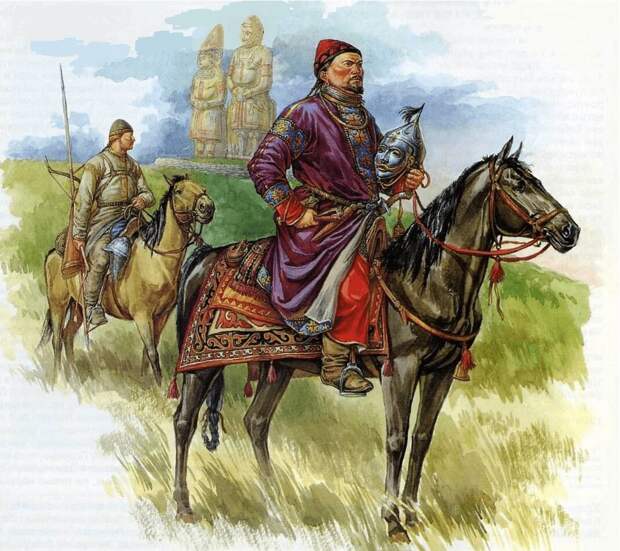

Кипчаки славились воинами, которых ценили за мужество, отвагу и верность слову. По этой причине многие правители Средней Азии хотели привлечь кипчакских героев к себе на службу. Кипчаки добровольно нанимались на службу к иностранным правителям: халифам, князьям мусульманских стран, грузинским царям и византийским императорам. Помимо трудоустройства, существовала еще одна форма привлечения кипчаков к военной службе.

Отсутствие политического единства среди кипчаков и постоянные междоусобные войны между племенами кипчаков привели к постоянному притоку пленных из числа кипчаков на тогдашние международные рынки рабов. В исламском мире возник целый институт воинов-рабов, из которых халифы и султаны формировали свои армии. Этих воинов называли "Гулам" и "мамлюки". Благодаря своим высоким воинским качествам кыпчакам удалось сделать блестящую военную карьеру и достичь высших политических постов в разных частях халифата.

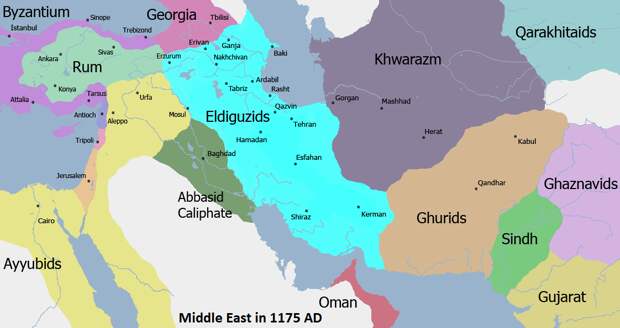

Кипчаки участвовали в формировании династии Ильдегизидов, средневековой иранской тюркской династии, правившей большей частью современного Северо-Западного Ирана, восточным Ираком, восточного Закавказья и Азербайджаном в 1136–1225 гг. Основана Шамс ад-Дином Ильдегизом, кыпчаком по происхождению.

Еще одим примером кипчакского правления является династия Шамсийа — династия мамлюков, правившая в Делийском султанате с 1210 до 1290. Основатель династии Ильтутмыш происходил из кыпчакского клана ольберлик (илбари).

Но, пожалуй, самым ярким примером правителем кипчакского происхождения является биография знаменитого египетского султана Байбарса, который в детстве был продан в рабство, стал мамлюком, а затем правителем Египта. В Египте существовала целая династия байбаритов, основанная мамлюками тюркского происхождения, в т.ч. кипчаками, которые правили страной более ста лет.

Кипчаки и монголы

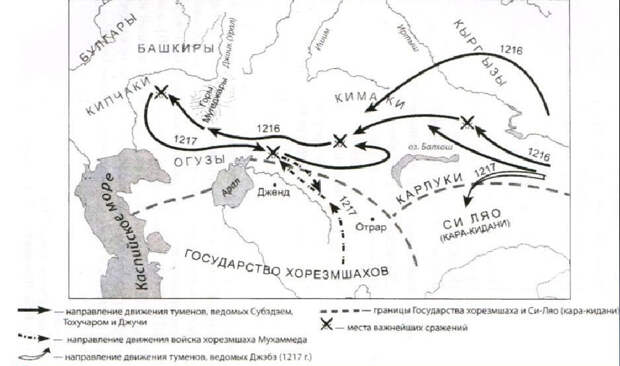

Первая половина XIII века стала поворотным моментом для многих народов и стран средневековой Евразии, в том числе и для племени кипчаков. Монгольское нашествие положило конец истории кипчаков и их страны дешт-и-кипчаков. Накануне монгольского нашествия среди кипчаков не было единства, и их племена были разделены на семь независимых групп (орд), часто враждовавших друг с другом.

Все это сыграло на руку монголам. В 1219-1223 гг. Монголы подчинили восточную часть кипчакской степи, и многие восточные кипчакские племена сдались монголам и стали служить в их войсках.

В 1237 году монголы под предводительством хана Батыя начали завоевывать западную область Дешт-и-Кипчак. Западные кипчаки (половцы) оказали ожесточенное сопротивление захватчикам. Война монголов с ними длилась четыре года.

В 1237 году половцы были разгромлены войсками Батыя в 1236–1243 годах. Многих половцев угнали в рабство, большая часть растворилась в тюркском населении Золотой Орды, впоследствии внеся свой вклад в формирование таких этносов, как татары, башкиры, казахи, узбеки, балкарцы, карачаевцы, крымские татары. Другая же часть, возглавляемая ханом Котяном, сначала была принята на выгодных условиях венгерским королем Белой IV, но после предательского убийства венгерскими князьями своего предводителя в 1241 году перекочевала в Болгарию.

После завоевания западные кипчакские земли стали частью улуса Джучи, и кипчакское население, пережившее резню, слилось с монголоязычными и тюркоязычными племенами, прибывшими с Востока. Так закончилась двухсотлетняя история кипчакской степи и объединения племени кипчаков.

Легенды о происхождении

Как и у многих других кочевых этнических групп в Туране, существуют легендарные предания о происхождении кипчаков. Первая легенда гласит, что сначала на Земле появились люди, мужчина и женщина, которых звали АЙ-Атам и Ай-Ва. У них был сын по имени Ай-Атам Кучук Эри. В свою очередь, потомком последнего был Кучук Ирие Булчие, от которого произошли кипчаки.

Вторая легенда повествует о том, как легендарный Огуз-хан предпринял поход против племени Эт-Барак. Хан разбил лагерь на острове. Воины хана обшарили остров и нашли беременную женщину, муж которой погиб на войне. Женщина укрылась в дупле дерева и родила там мальчика. Воины сообщили об этом Огуз-хану. Ашфак-хан усыновил мальчика. Огуз-хан назвал его кипчаком, производным от слова "кабук", что в переводе с турецкого означает "дерево со сгнившей серцевиной".

И, наконец, согласно третьей легенде, кипчаки являются потомками небесного волка, от которого произошли древние тюрки. Как известно, у Волка было десять сыновей, и от одного из них, по имени Кипчак, произошел род кипчаков.

Отношение к женщинам

В половецком обществе женщины пользовались значительной свободой, хотя на них и лежала значительная часть обязанностей по дому.

Отмечается четкое гендерное разделение сфер деятельности как в ремесле, так и в скотоводстве: женщины ведали козами, овцами и коровами, мужчины — лошадьми и верблюдами. Во время военных походов на плечи слабого пола взваливались все заботы по обороне и хозяйственной деятельности кочевий. Возможно, иногда им приходилось и становиться главой клана.

По крайней мере, найдено два женских погребения с жезлами из драгоценных металлов, бывших символами руководителя большего или меньшего объединения. В то же время женщины не оставались в стороне от ратных дел. В эпоху военной демократии девушки принимали участие во всеобщих походах, оборона кочевья во время отсутствия мужа предполагала также наличие воинских навыков. До нас дошла каменная статуя девушки-богатырши. Размер изваяния в полтора-два раза превышает общераспространенный, грудь «подтянута», в отличие от традиционного изображения, прикрыта элементами доспехов. Вооружена она саблей, кинжалом и имеет при себе колчан для стрел, тем не менее ее головной убор несомненно женский. Такой тип воительниц отражен в русских былинах под именем поляниц.

Верования и обряды кипчаков

Как и остальные кочевые народы Турана, кипчаки поклонялись силам природы и исповедовали традиционные языческие верования (шаманизм, догматику). Подобно древним тюркам и уйгурам, у кипчаков существовал культ Волка как священного тотемного животного. Именно эти культурные особенности, а также кочевой образ жизни определили суровый и воинственный нрав кипчаков. Кипчаки верили, что настоящий мужчина должен быть воинственным и даже кровожадным воином.

У кипчаков существовал особый ритуал воинской инициации. Мальчик только тогда становился мужчиной и менял свое детское имя на мужское, когда проливал свою первую кровь. Для этого необходимо было убить животное или врага.

С религиозной точки зрения кыпчаки были настоящим колтом для всех конфессий: от шаманизма и тенгрианства до католицизма и ислама. А иногда даже хазарского иудаизма.

С 1030 по 1240 год в течение двухсот лет кипчаки господствовали в обширных степях Центральной Евразии или Турана, из-за чего и был назван Дешт-и-Кипчак. В культурном отношении кипчаки были последними представителями так называемой курганной культуры, которая произошла от древних скифов.

Памятники материальной культуры кипчаков - курганные могильники и каменные изваяния балбалы распространены от Алтая до Дуная.

Половецкие каменные бабы

Это памятники сакрального искусства половцев (кипчаков) IX-XIII века. Изваяния сделаны из серого песчаника по высоте от 1 до 4 м, встречающиеся на огромных пространствах от юго-западной Азии до юго-восточной Европы.

Статуи символизировали предков и ставились на наивысших участках степи, водоразделах, курганных могильниках в специально сооружённых для них святилищах, которые иногда ограждались камнями. Святилища были квадратные или прямоугольные, их размеры зависели, видимо, от количества чтимых в нём предков. В центре святилища, ставили одну и больше мужских или женских статуй с лицами, обращёнными на восток. Изредка попадались святилища со скоплением статуй — в каждом не меньше 12-15.

Святилища с истуканами были местом осуществления поминального культа предков, не связанного непосредственно с погребениями. Собственно, этимология слова «баба», происходит от тюркского «балбал», что означает «пращур», «дед-отец». Интересно отметить, что в культах Ближнего Востока хозяином места также называли Ваал и приносили ему жертвы на возвышенности. Какая тут связь с кипчаками неясно, если есть предположения, пишите в комментариях.

Со временем этот обряд трансформировался в культ вождей-покровителей орды. Женские статуи символизировали непобедимость и бессмертие воинов. Покровители в образе женщины давали им силу, выкармливали и оберегали их. За это кочевники приносили им жертву. Возле подножия статуй исследователи находили кости баранов.

Наличие огромного количества женских статуй указывает также на особую роль женщин в кипчакском обществе и на следы древнего матриархата, где главой орды была женщина.

Как выглядели кипчаки

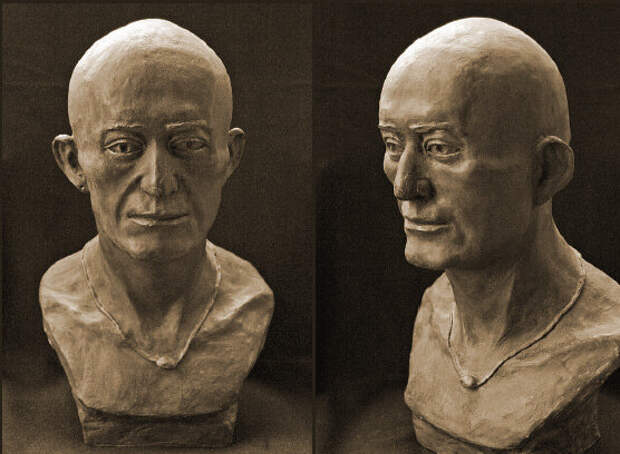

Что касается физического облика кипчаков, то благодаря древним археологическим и антропологическим исследованиям было доказано, что кипчаки (сиры) изначально были представителями южносибирского антропологического типа. Расселившись на обширной территории от Алтая до Дуная, кипчаки неизбежно смешались с представителями местных этнических групп, в результате чего у западных и восточных кипчаков стали преобладать кавказские или монгольские черты соответственно.

В генетическом исследовании, опубликованном в Nature в мае 2018 года, были изучены останки двух кипчакских мужчин, похороненных между 1000 и 1200 годами нашей эры. Было обнаружено, что один мужчина является носителем отцовской гаплогруппы C и материнской гаплогруппы F1b1b, и демонстрирует "повышенное восточноазиатское происхождение". Было обнаружено, что другой мужчина является носителем материнской гаплогруппы D4 и имеет "ярко выраженное европейское происхождение.

Значение кипчаков в истории

В период максимального расцвета кыпчакского племенного союза, помимо самих кыпчаков, в него входили следующие племена: кемаки, кангли, огузы, токсубы, аланы, башкиры. Язык кыпчакских племен делился на два типа - западный и восточный. Каждый из них сформировался в результате взаимодействия кыпчаков с соседними народами. Таким образом, восточно-кипчакский язык развился в результате общения между кипчаками, енисейскими киргизами и другими тюркоязычными этническими группами северного Алтая.

Западный кипчакский язык был результатом культурного синтеза между племенами кипчаков и племенами, жившими на западе степи: печенегами, булгарами, хазарами.

Несмотря на то, что кипчаки не сохранились до наших дней как отдельный самостоятельный народ, они сыграли огромную роль в мировой истории. Племена кипчаков вместе с древними тюрками стояли у истоков основания великого турецкого каганата, а затем сыграли важную роль в его падении и возрождении. Да, кипчаки не создавали свою огромную и могущественную империю, подобную государству гуннов, великому тюркскому каганату или Монгольской империи. Однако, как показала история, социально-политическая система, построенная кипчаками в виде племенных союзов, оказалась более стабильной и долговечной.

Будучи грозной военной державой, кипчаки были серьезным военно-политическим фактором, который на протяжении сотен лет влиял на жизнь народов и соседних стран Восточной Европы, Северного и Южного Кавказа, Юго-Западной Азии. Кипчаки совершали набеги на своих оседлых соседей, что сказывалось на их хозяйственной и культурной жизни.

По иронии истории монголы победили кипчаков, однако мамлюкам кипчакского происхождения удалось отомстить монголам в битве при Айн-Джалуте в 1260 году. Победа кипчаков остановила монгольскую экспансию в Юго-Западной Азии, тем самым спасая мусульманский мир от дальнейших разрушений и потрясений.

Кипчаки распространились по обширной территории Евразии, благодаря чему сыграли огромную роль в этногенезе многих народов. В результате смешения восточных кипчаков с другими монголоязычными и тюркоязычными этническими группами было положено начало современному казахскому народу.

От смешения западных кипчаков с их западными соседями возникли такие народы, как карачаевцы, балкарцы и ногайцы. Кипчакские кланы стали частью современных киргизов, узбеков и туркмен. А кипчакская кровь течет в жилах венгров, болгар, русских, украинцев, турок, египтян и сирийцев.

Кипчакский язык оказал большое влияние на формирование языков казахов, киргизов, башкир, узбеков, алтайцев и татар.

История каждого народа — это часть мировой истории, а культура каждого народа — это особый путь в развитии человечества. На примере племени кипчаков можно проследить историю кочевников, которые перешли от отдельного племени к целому племенному союзу, который веками оказывал заметное влияние на мировую политику, языки и культуру многих народов. В этом плане кыпчаков можно сравнить со звездой, которая долго сияла и, наконец, исчезла, но в то же время дала жизнь многим новым звездам.

Свежие комментарии